目次

OSSの仮想化基盤とは何か。ベンダーロックイン回避とコスト削減を目指した移行の勘所を解説

企業における仮想基盤の運用は、長らく VMware が主流でした。しかし、近年の価格改定やライセンス形態の変更、将来の製品方針に対する不透明感から、代替手段としてオープンソースの「 KVM ( Kernel-based Virtual Machine )」への関心が高まっています。

KVM は Linux カーネルに組み込まれた仮想化技術であり、コスト削減・ベンダーロックインの回避といった要件を満たしながら、企業に求められる信頼性や柔軟性も備えています。

本記事では、 KVM の基本的な仕組みから、 VMware との違い、導入・移行時の注意点までを詳しく解説します。

1. KVMとは

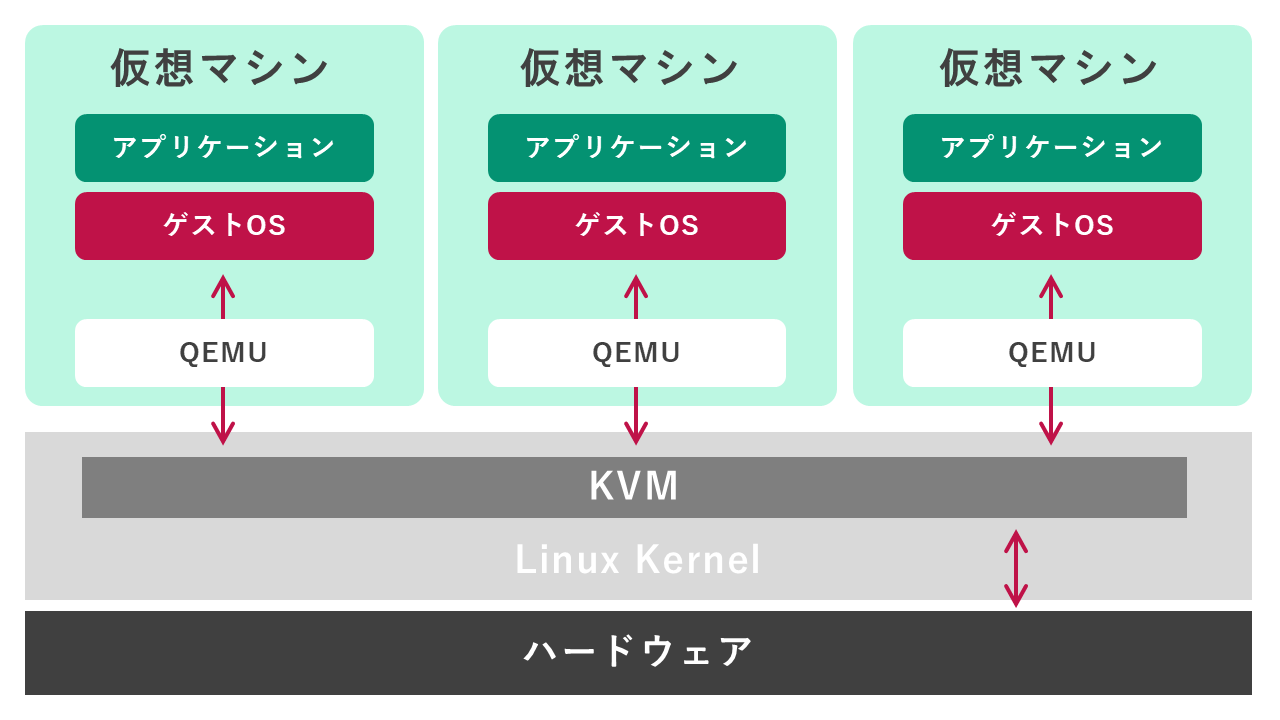

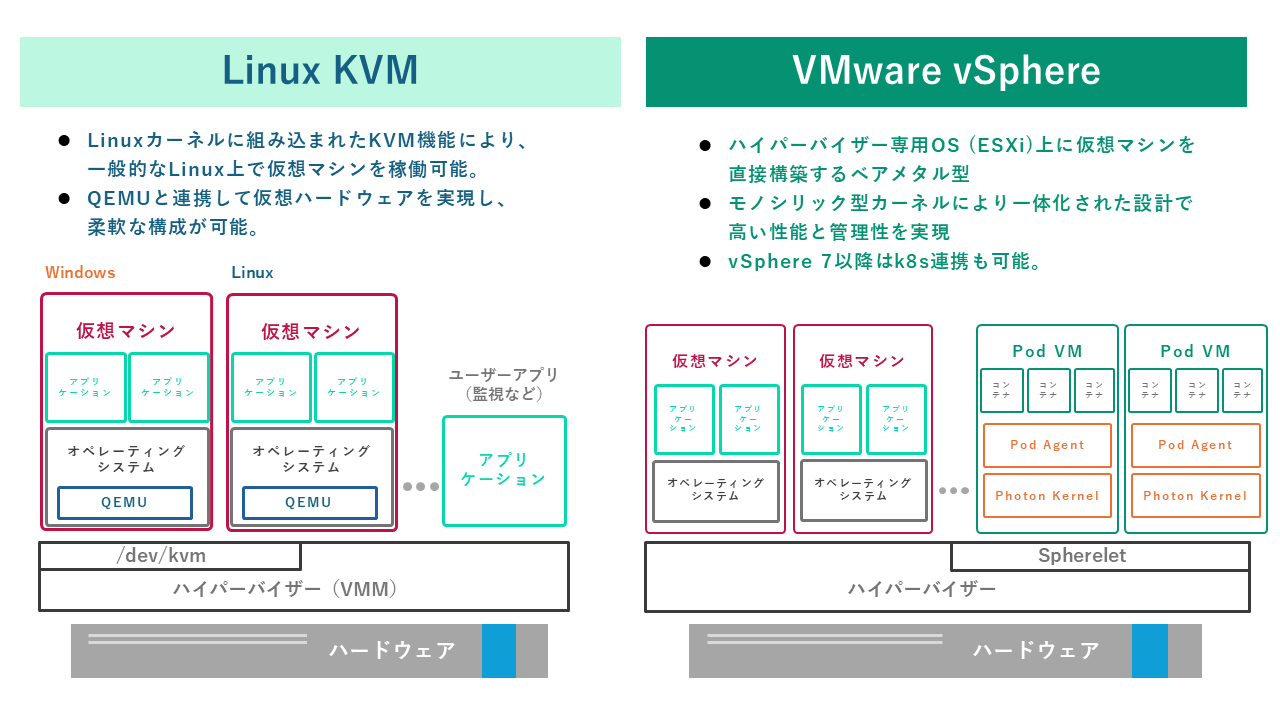

KVM は、 Linux の標準的なモジュールとして実装されている仮想化機能です。 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL )や Ubuntu など主要な Linux ディストリビューションに標準搭載されており、追加の商用製品を導入しなくても、 QEMU ( Quick Emulator )と組み合わせることで仮想マシンを実行可能にします。 QEMU とは、仮想ハードウェアをエミュレートし、 KVM と連携して仮想化環境を構築するソフトウェアです。

KVMのアーキテクチャと仕組み

KVM は各仮想マシンを独立した Linux プロセスとして管理し、カーネルの標準機能(スケジューラやメモリ管理など)を活用して仮想マシンを制御します。仮想ハードウェアの提供には QEMU を併用し、 libvirt などの管理ツールにより、仮想マシンの作成・削除・ライブマイグレーション(仮想マシンの稼働状態を保ったまま、別の物理ホストへ移動する)といった操作を GUI や CLI で効率よく行うことができます。

KVMのメリット

KVM の最大のメリットは、 OSS ( Open Source Software )であることによる「ベンダーロックインの回避」と、ライセンス費用がかからないことによる「コスト削減」です。既存の Linux 運用ノウハウやツールをそのまま活用できるうえ、 Intel VT や AMD-V といったハードウェア仮想化支援による高パフォーマンスな環境構築も可能です。

2. KVMとVMwareの違い

KVM と VMware はどちらもエンタープライズ用途に耐える Type1 に相当するハイパーバイザーですが、 OSS の KVM と商用製品である VMware とは多くの点で異なります。技術的な違いに加え、運用管理やサポートの面の違いも押さえておくことが重要です。

仮想化方式の違い

KVM は Linux に統合されたオープンソースのハイパーバイザーであり、実質的には Linux カーネル上で動作するため、ホスト OS ( Linux )を必要とします。一方、 VMware vSphere はベアメタル型の商用ハイパーバイザー「 ESXi 」によって、ホスト OS を介さず直接物理サーバー上にインストールされ、仮想マシンを制御します。

KVM は Linux のメモリ管理やスケジューラを活用でき、比較的軽量で柔軟性が高いことが特徴です。パフォーマンス面では、ハードウェアとの統合度が高い ESXi に軍配が上がる場面もありますが、 KVM も十分な処理能力を持ち、大規模なワークロードにも対応できるようになっています。

運用管理・UI・サポートの違い

VMware は vCenter を中心とした GUI ベースの管理環境が整備されており、直感的な操作性と高い成熟度が特長です。商用サポートや技術資料も豊富で、トラブル対応の安心感が強いといえます。

一方、 KVM は libvirt や Cockpit 、 virt-manager など複数の OSS ツールを使って構築・管理する方式が一般的であり、管理環境の整備には一定の知見が求められます。ただし、 oVirt のような Web 管理ツールを活用すれば統合的な GUI 環境も実現可能です。 KVM のサポートはコミュニティ中心となりますが、 Red Hat や他ベンダーによる有償サポートを組み合わせることで、エンタープライズ用途にも十分対応できます。

3. KVM の運用管理で気を付けるべきポイント

KVM は自由に設計できて柔軟な仮想環境を作れますが、その分運用の仕組みづくりが大切になります。とくに企業で使う場合は、大きなトラブルを防ぐためにも、構成や更新のルール、監視体制などをあらかじめ整えておく必要があります。

vGUIツールによる運用負荷軽減

環境規模が拡大すると仮想マシンの台数も増加し、 libvirt ベースの CUI による管理だけでは運用負荷が高まる恐れがあります。 oVirt や Cockpit などの GUI 管理ツールを活用することで、仮想マシンの管理やリソース監視を効率化できます。構成の一元管理や操作履歴の可視化も可能となり、運用管理が効率化できます。

更新・障害対応の自動化と監視体制の整備

KVM は Linux カーネルの一部であり、 OS の更新ポリシーが仮想化基盤の安定性に直結するという特徴があります。したがって検証環境での事前確認と適切なパッチ運用が必須といえます。

また、 Zabbix や Prometheus といった OSS 監視ツールを組み合わせることで、仮想基盤全体の状態を可視化し、早期の障害検知と対応が可能となります。

4. KVM へ移行する際のポイント

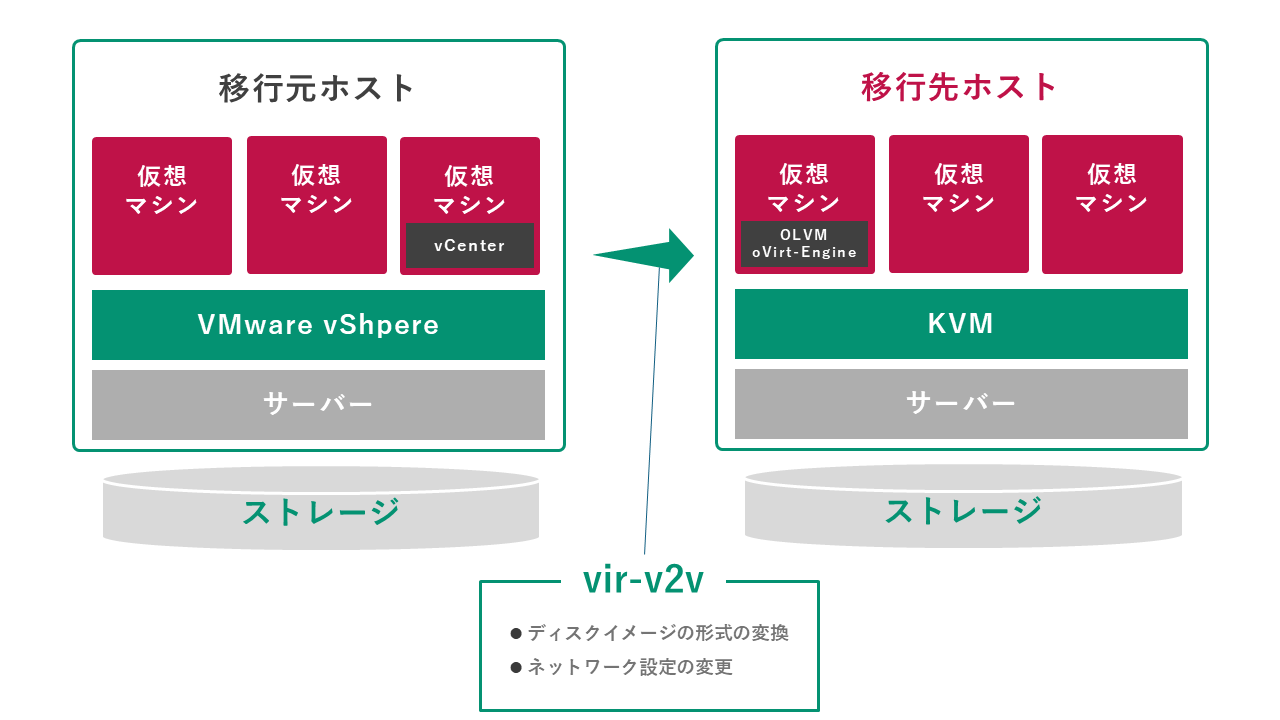

VMware から KVM へ仮想基盤を移行するには、仮想マシンの変換や動作確認などの作業が必要となります。確実な移行を行うには、段階的かつ計画的に進めることが重要です。

スモールスタートで段階的に移行する

KVM への移行では、一気に全体を切り替えるのではなく、小さく始めて徐々に広げていくアプローチが重要です。まずは影響の小さい仮想マシンを対象に選び、 PoC (概念実証)を実施して実際の運用に近い形で検証し、安定性やパフォーマンスに問題がないことを確認します。

その後、段階的に本番環境への適用範囲を広げていくことで、業務影響を最小限に抑えながら、安全に移行を進めることができます。

変換ツール「virt-v2v」を使った仮想マシンの移行

VMware から KVM へ仮想マシンを移行する際には、 virt-v2v を利用するのが一般的です。 virt-v2v は、仮想マシンのディスクイメージや設定情報を読み取り、 KVM でそのまま動かせる形式に変換することで、移行作業を大きく効率化できます。

変換が完了すると、仮想マシンは KVM 環境に取り込まれ、再起動や設定変更ができる状態になります。変換後にネットワークやストレージが正しく認識されないなど、元の仮想環境との違いによるトラブルも起こりうるため、事前に、実際の環境に近い形での動作検証が必要です。

なお、 virt-v2v による変換の手順や注意点は、仮想マシンの OS や元のハイパーバイザーによって異なる場合があります。事前に公式ドキュメント等を参照し、必要な条件やリソースを確認しておくことが重要です。

5. まとめ

本記事では、 KVM の基本的な仕組みや VMware との違い、設計・運用上の注意点、そして段階的な移行手順について解説しました。オープンソースによる仮想基盤は、ベンダーロックインの回避やコスト削減といった観点から、企業のインフラ戦略における重要な選択肢となりえます。

Rworks では、 KVM をはじめとする OSS 仮想化環境への移行に向けた技術支援や PoC 支援サービスを提供しています。仮想基盤の見直しや OSS への移行を検討している企業は、ぜひ Rworks の支援を活用し、安全かつ効率的な移行を実現してみてはいかがでしょうか。

Tag: KVM

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400