目次

OSSで仮想化基盤を管理可能?vCenterを置き換えるOSSの設計と運用について解説

企業の IT インフラにおいて仮想化は不可欠な要素であり、これまで多くの企業が VMware 製品を中心に構築・運用してきました。しかし近年、ライセンス体系の変更やコスト高騰を背景に、オープンソースによる代替を検討する動きが加速しています。

そうした中で、 KVM ( Kernel-based Virtual Machine )を利用した仮想化基盤を GUI で管理可能とする「 oVirt 」が注目されています。本記事では、 oVirt の概要や特徴、 VMware との違い、設計・運用上のポイントを詳しく解説します。

1. oVirtとは

KVM で複数ホスト・多数の仮想マシンを運用する場合、単体の KVM や CLI による管理には限界があります。そうした現場に向けて提供されているのが、仮想環境の一元管理を可能にする OSS プラットフォーム「 oVirt 」です。

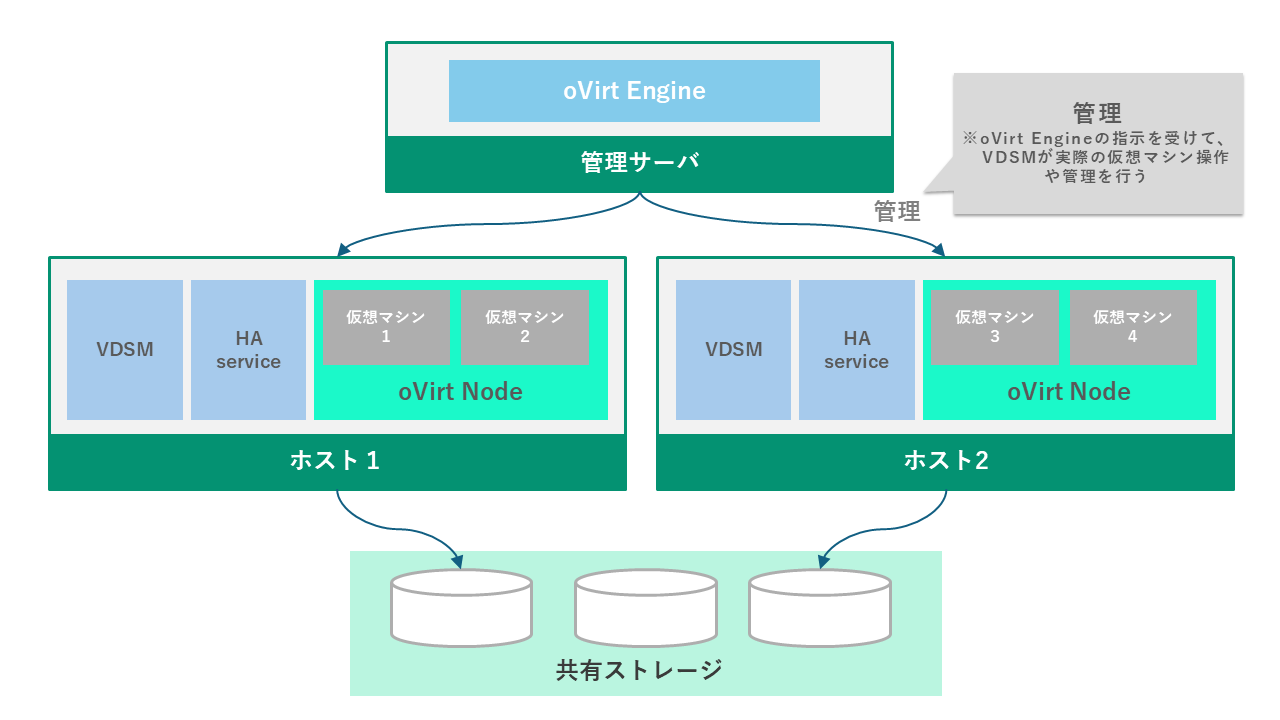

oVirt は、 Linux 標準の仮想化機能「 KVM 」を利用した仮想マシン環境を、 GUI で集中管理できるオープンソースの管理ツールです。 Web ブラウザからアクセスできる oVirt Engine (管理サーバー)を中心に、複数の物理ホスト( KVM ホスト)や仮想マシンを可視化・操作・統制できる仕組みを提供します。

Red Hat の商用版仮想化ソリューションである Red Hat Virtualization ( RHV )のオープンソース版にあたるため、エンタープライズ向けの信頼性と拡張性を備えているのも特徴です。導入時の初期コストを抑えつつ、運用管理性の高い仮想化基盤を構築することができます。

oVirtの基本的な構成と機能

oVirt は大きく分けて、以下のコンポーネントで構成されます。

| コンポーネント | 機能概要 |

|---|---|

| oVirt Engine | 仮想環境全体の制御を担う管理サーバ。Web UIやREST APIを提供する。 |

| oVirt Node( KVMホスト ) | KVM を搭載した仮想マシン実行環境。複数ホストでクラスタを構成できる。 |

| VDSM ( Virtual Desktop and Server Manager ) | 各 KVM ホスト上でVMの操作・監視を行うデーモン。 |

| ストレージドメイン | 仮想マシンのイメージやスナップショット、 ISO イメージなどを格納する共有ストレージ領域。 |

| 仮想ネットワーク | ブリッジや VLAN を用いた柔軟なネットワーク設計が可能。 |

これらを統合的に管理することで、仮想マシンの統合管理、ライブマイグレーション、フェイルオーバー、リソース監視など、 VMware vSphere に近いレベルの運用管理が実現できます。

oVirtの利用シーン

oVirt は次のような状況で特に有効です。

VMware 環境からKVMベースへの移行を検討中の企業

vCenter に近い運用モデルを OSS で実現できるため、移行後も vCenter と近しい使い勝手で利用できます。

複数拠点・部門にまたがる仮想マシン群の統合管理

oVirt は視認性に優れた GUI を備えており、複数拠点にまたがる仮想マシンの稼働状況やリソース使用率をダッシュボードで直感的に把握できます。また、アクセス制御やリソースの分離にも柔軟に対応可能です。

可用性や拡張性が求められる基幹業務インフラ

高可用性(HA)構成やスケールアウトにも対応しており、信頼性・拡張性重視の業務にも適用できます。

2. VMware および他のOSS製品との違い

oVirt の導入を検討するうえで押さえておきたいのが、 VMware 製品や他の OSS との違いです。ここでは、代表的な比較対象である vCenter 、 KVM 単体、 OpenStack との違いについて解説します。

VMware(vCenter)との違い

oVirt は、仮想基盤の構築から運用管理までを一貫して担える点で、 VMware vSphere 全体に近い役割を果たします。VMware 環境では、 ESXi が仮想化ホストとして動作し、 vCenter がそれらを統合管理する仕組みとなっています。 oVirt においても、 KVM を仮想化ホストとし、 Web ベースの oVirt Engine を通じてその運用管理を担います。

どちらも高機能な GUI 、ライブマイグレーション、 HA 構成などに対応しており、実運用上の機能差は限定的です。 VMware はライセンス費用が高額かつ体系も複雑化している一方、 oVirt はオープンソースであるため、初期投資を抑えつつ仮想化基盤を構築したい企業にとって、有力な代替案となります。

KVM単体との違い

KVM は、ハイパーバイザーとして Linux に標準搭載されていますが、 CLI ベースでの操作が基本であり、複数ホストの一元管理や可視化といった機能は持ちません。 oVirt はこの KVM を統合管理し、 Web UI を通じて仮想マシンやネットワーク、ストレージ、ユーザーを集中管理できるようにします。 oVirt で単体の KVM を複数統合することで、大規模な仮想化基盤として運用できるようになります。

OpenStackとの違い

OpenStack も KVM ベースの OSS 仮想化基盤であり、 IaaS 型クラウド基盤の構築用途として広く用いられています。しかし構成要素が多く、設計・構築・運用の難易度は相対的に高いといえます。大規模環境やクラウドサービス向けに適した仕組みであり、中小規模の社内インフラで活用するには必要以上に複雑となるケースもあります。対してoVirt は、よりシンプルかつ実用的な構成で、オンプレミス環境における企業内の仮想基盤管理に適した設計となっています。

3. oVirtの設計・運用のポイント

oVirt は KVM 環境を GUI で統合管理できる強力なプラットフォームですが、実運用に耐える仮想化基盤を構築・維持するためには、設計と運用の要点を押さえる必要があります。ここでは、導入前に検討すべき構成設計のポイントと、導入後の運用管理における留意点を整理します。

設計時のポイント

まず重要なのがストレージの設計です。 oVirt では、仮想マシンのディスクや ISO ファイルを保存する「ストレージドメイン」を設定する必要があり、 NFS や Posix 準拠 FS 、 iSCSI 、 GlusterFS などさまざまなストレージタイプが用意されています。障害時のリカバリやVMのマイグレーションを想定した共有ストレージの構成が推奨されています。

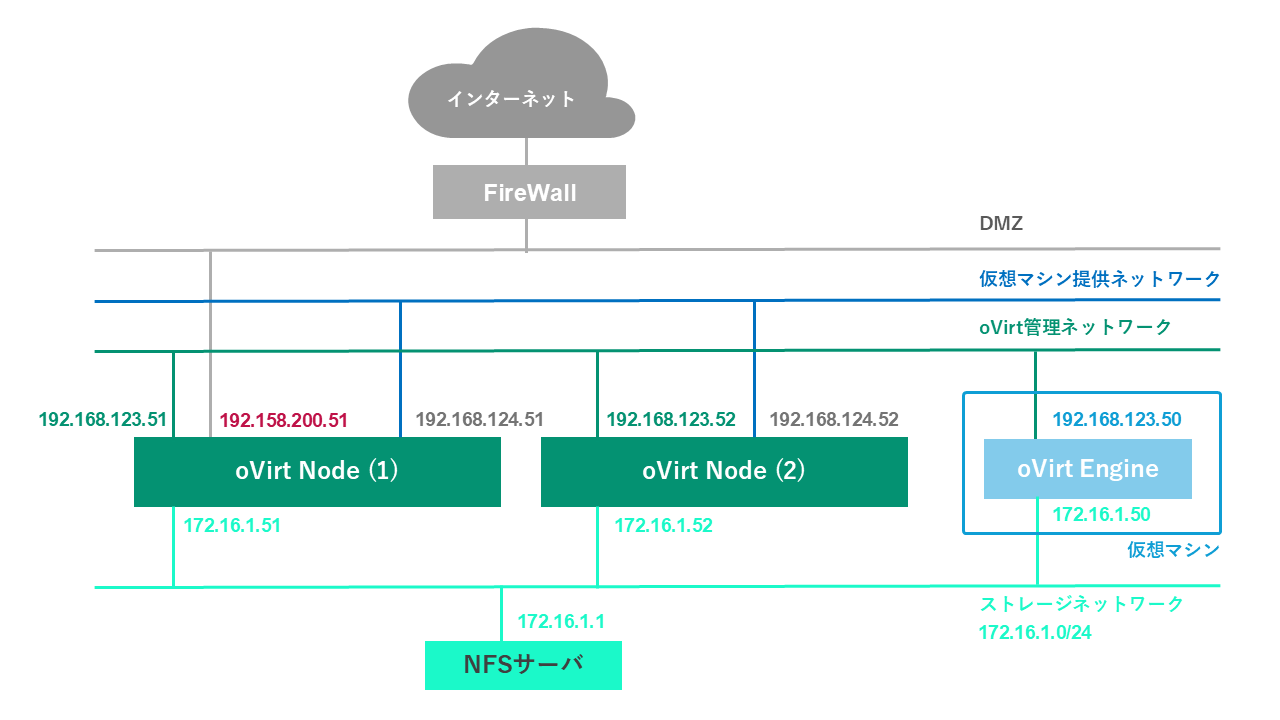

ネットワークについても、管理ネットワークと仮想マシン提供ネットワークを明確に分離しておくことが望ましいといえます。外部接続が必要な仮想マシンに対しては、 DMZ (非武装地帯)を意識した設計も考慮するべきです。

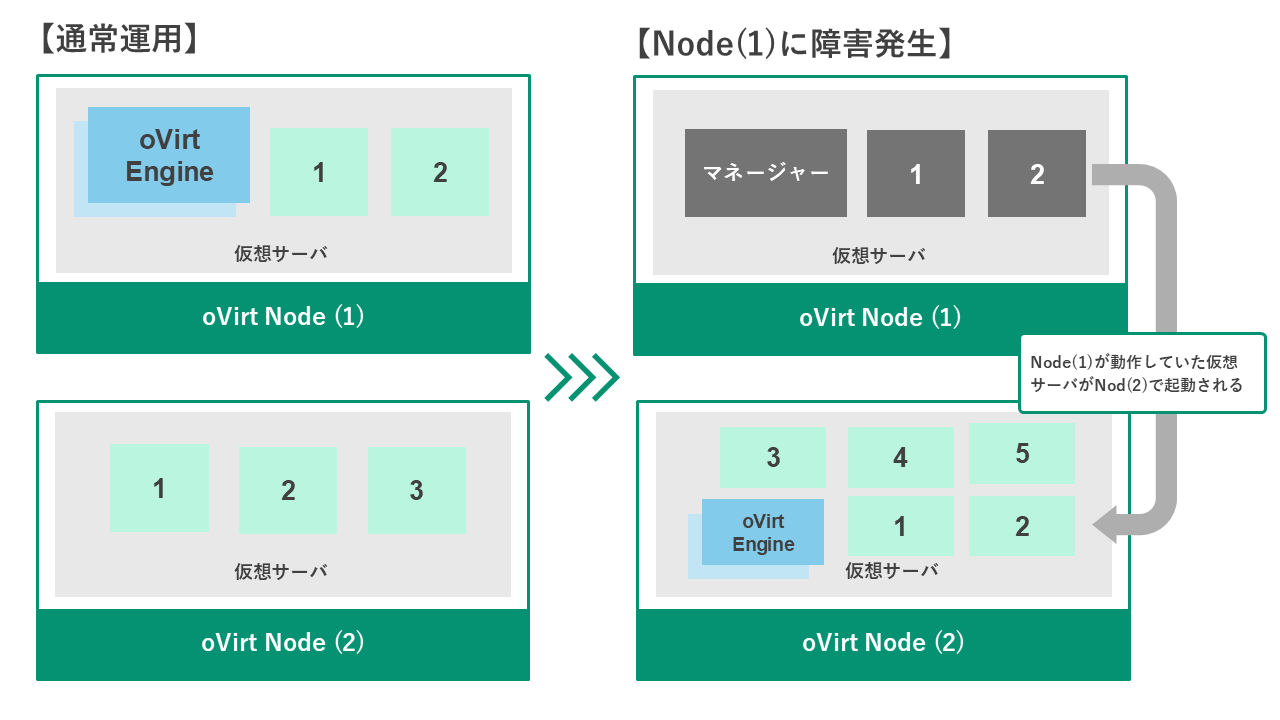

また、 oVirt は高可用性クラスタを構成でき、ホスト障害時に自動的に別ホストへ VM を再配置することができます。ただし、この機能を有効にするには、ホスト間での HA 用ネットワークやフェンシング設定(障害ノードの切断)が必要になります。

運用・管理時のポイント

運用フェーズでは、仮想マシンだけでなく、ホストの稼働状況やストレージ利用率を継続的に監視することが重要です。 oVirt には標準で統計機能やイベントログの収集機能が備わっていますが、 Zabbix や Prometheus などの外部ツールと連携することで、より高度な監視が可能となります。

バックアップについては、仮想マシンのイメージだけでなく、 oVirt Engine 自体の構成情報(データベースや設定ファイル)も含めて取得しておくことが重要です。

アップデート運用については、 oVirt Engine と KVM ホスト側で更新タイミングを慎重に見極める必要があります。特にバージョンの組み合わせには注意が必要であり、事前にサポートマトリクスを確認し、検証環境での動作確認を経て本番反映することが望ましいといえます。4. まとめ

本記事では、 oVirt の基本的な構成や特徴、 VMware や他 OSS 製品との違い、そして設計・運用のポイントについて解説しました。 KVM 単体では難しい仮想環境の一元管理を GUI で実現できる oVirt は、コスト最適化と運用性の両立を図るうえで、有力な選択肢となります。商用製品に依存しない柔軟な仮想基盤を構築したい企業にとって、 oVirt は現実的かつ実用的な代替案となります。

Rworks では、 oVirt を含む KVM ベースの仮想化基盤の導入支援を数多く手がけており、要件定義から設計・構築、 PoC 支援まで幅広く対応可能です。仮想基盤の見直しや OSS への移行を検討している企業は、 ぜひ Rworks の技術支援を活用し、安全かつ計画的な移行を実現してみてはいかがでしょうか。

Tag: oVirt

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400