目次

自社に最適な移行先を見極めるための判断軸を紹介

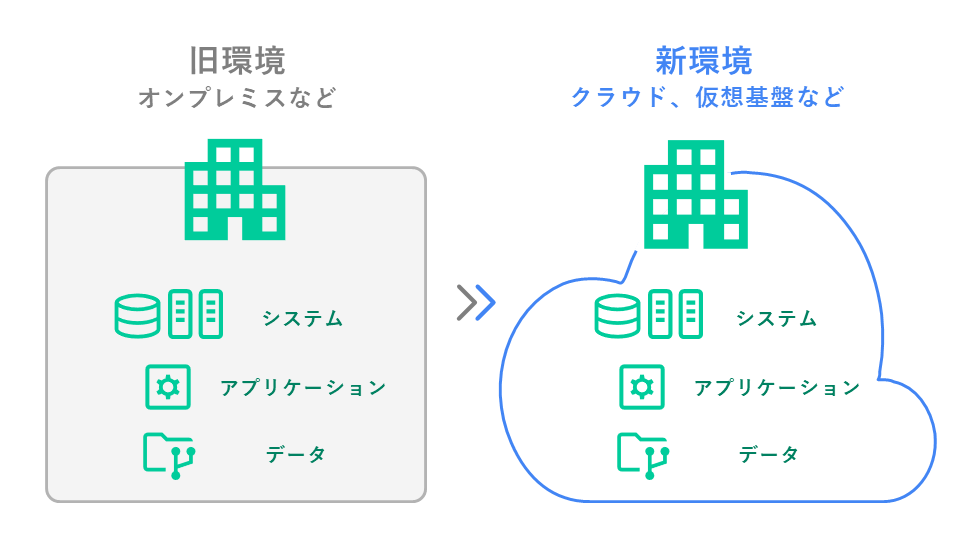

マイグレーションとは、既存のシステムを他の環境へ移行することです。たとえば、オンプレミスからクラウドへの移行や、 OS ・データベースの乗り換え、仮想基盤の変更など、その対象や目的はさまざまです。

近年は、クラウドの柔軟性・可用性の高さから、オンプレミス環境をクラウドへ移行するマイグレーションが主流となりつつあります。さらに VMware のライセンス体系変更や価格改定を背景に、仮想基盤のマイグレーションが多くの企業にとって現実的な課題となっています。

本記事では、マイグレーションの定義を整理し、 VMware からのマイグレーションを進める上での判断基準や具体的なステップを解説します。

1. マイグレーションとは

マイグレーションとは、システムやアプリケーション、データなどを別のプラットフォームや環境へ移行するプロセスです。特に企業の IT インフラにおいては、物理サーバーや仮想マシンが稼働するオンプレミス環境から、クラウドや他の仮想基盤へ移行するケースが増えています。

マイグレーションと混同しやすい用語

マイグレーションと似た意味を持つ用語が存在します。いずれもシステムやデータに変化を加えるという点では共通していますが、それぞれの目的が異なります。ここでは、マイグレーションと混同されやすい代表的な 3 つの用語とその違いを整理します。

| 用語 | 意味・目的 |

|---|---|

| マイグレーション | システムやデータを別の環境に移行する |

| リプレース | 古いシステムを新しいシステムに置き換える |

| コンバージョン | データ形式やプログラム言語などの仕様を変換する |

| モダナイゼーション | 旧システムのアーキテクチャや技術を現代的に刷新する |

クラウドへのマイグレーション

近年、マイグレーションの対象としてクラウド環境を選ぶ企業が増えており、主流の選択肢となっています。背景には、オンプレミス環境の老朽化や運用コストの増大、 BCP (事業継続計画)対応、セキュリティ強化などの課題があります。

クラウドへのマイグレーションには、以下のような代表的な移行方式が存在します。

| 移行方式 | 説明 |

|---|---|

| リホスト( Lift & Shift ) | 既存サーバー環境をほぼそのままクラウドへ移行する方式。初期対応が早く、移行コストも比較的抑えやすい。 |

| リプラットフォーム | OS やミドルウェアを更新し、クラウド特有の機能を取り入れる方式。運用最適化が狙える。 |

| リファクタ | アプリケーションを一部改修し、クラウドネイティブな構成に最適化する。拡張性・可用性の向上が見込める。 |

これらの用語や方式の違いを理解することで、自社に適したマイグレーションの方向性が明確になるでしょう。

2. マイグレーション先を検討する際の評価観点

近年、VMware のライセンス変更などを背景に、以下のような OSS や商用基盤、クラウドへのマイグレーションを検討する企業が増えています。ここでは、マイグレーションを進める上での評価観点を 5 つ紹介します。

- OSS 製品:Proxmox VE 、 oVirt 、 Xen

- 商用仮想化基盤:Hyper-V 、 Nutanix AHV 、Virtuozzo

- クラウドサービス:Microsoft Azure 、AWS

コスト

初期導入費用に加え、ライセンス形態やサポート契約、運用維持費、障害時対応費用までを含めた総保有コスト( TCO )の見積もりが重要です。OSS ( Proxmox や oVirt など)はライセンス料が不要で低コストに見えますが、社内人材の教育コストや商用サポートが必要な場面では別途費用が発生する点に注意しましょう。

クラウド( Azure や AWS など)は初期費用が抑えられる一方で、従量課金制のため利用状況によってコストが変動しやすく、計画的に利用しないとトータルで高額になる可能性もあります。初期コストだけでなく、長期的な運用モデルを前提としたコストを比較すべきです。

運用性

GUI の使いやすさや自動化機能の有無、既存ツールや資産との親和性などは、運用効率に大きく影響します。たとえば Windows を中心とする環境であれば、 Hyper-V は Microsoft 製品との親和性が高いため、管理負担を抑えやすいです。

一方、 Nutanix AHV や Virtuozzo は仮想マシンやストレージ、ネットワークを一元管理できる HCI (ハイパーコンバージド)構成に強みがあり、複雑な環境を統合的に運用したい企業に適しています。

拡張性

将来的な事業拡大や業務要件の変化を考慮すると、柔軟なスケーリングや外部サービスとの連携のしやすさも重要な観点です。API 対応やマルチテナント構成の可否、他システムとの連携性などを確認するとよいでしょう。

たとえば、 Azure や AWS などのクラウドサービスはスケーラブルな点が特徴であり、グローバル展開や BCP 対策を見据えた拡張性を求める企業に向いています。

サポート体制

導入後のトラブルにどう対応できるかも重要です。有償サポートの有無や内容、対応時間、ナレッジベースの充実度などがポイントになります。OSS 製品は初期コストを抑えやすく、活発なコミュニティによる情報共有やナレッジもある一方で、万一の障害時に社内で対応しきれないケースもあるため注意が必要です。

技術要件

移行先の運用に必要な技術も確認すべきポイントです。Linux やクラウドサービスの運用スキル、セキュリティ対応など、求められる技術レベルは基盤ごとに異なります。必要に応じて、外部パートナーの支援も視野に入れた体制設計が求められます。

3. 社内でマイグレーションを検討・実行する際のステップ

マイグレーションを円滑に進めるには、段階的な計画と社内での合意形成が重要です。ここでは基本的なステップについて解説します。

1.現状分析

まずは、現在の仮想マシン構成や稼働中の業務アプリケーション、ライセンス契約、保守期限などを棚卸しし、「このまま使い続けた場合のリスクやコスト」を可視化します。IT 担当者の感覚だけではなく、業務部門や経営層に伝わる資料・根拠をもとに、危機感と課題感を共有することが社内での合意形成のために重要です。

2.対象選定

すべてのシステムを一度に移行するのではなく、移行の技術的難易度と業務インパクトの両面から優先順位を設定します。業務影響が小さく、システム的な依存関係が少ない仮想マシンを先行移行対象として設定し、影響度の高いシステムは後工程として計画するのがおすすめです。「なぜそのシステムから始めるのか」を合理的に説明できることが、部門間の理解につながります。

3.PoC・検証

PoC(概念実証)を通じて、移行先候補の技術的な適合性や移行方法の現実性、業務パフォーマンスへの影響などを検証します。同時に、パフォーマンスやバックアップ体制など、運用面の検証も進めておくとよいでしょう。検証結果はレポートなどにまとめ、意思決定者に対して説明できる資料として活用することで、社内承認が得やすくなります。

PoC後は、本番同等の検証環境を構築し、実運用を想定したテストを行ったうえで、本番移行へと進むのが一般的です。

4.本番移行

検証環境での検証後、正式な移行計画を策定・実行します。一括ではなく段階的に切り替えることが望ましく、旧環境と新環境の並行稼働を一定期間設けることで、障害時のリカバリや業務の継続性を確保できます。

4. まとめ

VMware のライセンス改定は、企業の仮想基盤戦略を根本から見直す契機となっています。マイグレーションは、単なるシステム移行ではなく、運用体制や成長戦略まで含めたインフラ再設計のプロセスであるため、正しい判断軸と段階的な実行計画が必要です。コストや運用性、拡張性といった観点から、自社に適した移行先を見極めましょう。

Rworks では、現状把握から構想整理、 PoC 支援、本番移行フェーズまでを一貫して支援しており、企業の自律的かつ安全な移行プロジェクトを伴走型で支えています。マイグレーションをご検討中の方は、ぜひご相談ください。

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400