目次

VMware代替の選択肢ではない?KubeVirtを導入する前に知っておくべき前提と制約

KubeVirt とは、 Kubernetes 上で仮想マシンを統合管理できるOSS (オープンソースソフトウェア)です。 Kubernetes をはじめとしたコンテナ技術の活用が広がる中で、従来の仮想マシン資産との共存は、多くの企業にとって検討すべきテーマとなっています。

特に VMware のライセンス変更を契機に、仮想化基盤の再構築を検討する企業も少なくありません。こうした背景の中で、 KubeVirt への注目が高まっています。

本記事では、 KubeVirt の仕組みやユースケース、導入に際しての技術的な要件とポイントを整理し、導入のために必要な視点について解説します。

1. KubeVirtとは

KubeVirt は、 Kubernetes クラスタ上でコンテナと VM を一元管理できる Kubernetes の拡張機能です。 RedHat が開発を主導しており、クラウドネイティブ技術を定義・推進している国際的な非営利団体である CNCF ( Cloud Native Computing Foundation )にも採択された信頼性の高いプロジェクトです。

VMware のライセンス変更や製品依存リスクを懸念する企業にとって、仮想マシン資産を活かしながら Kubernetes 環境へと段階的に移行することで、より柔軟でオープンな仮想基盤を実現する現実的な選択肢として注目されています。

KubeVirtの基本アーキテクチャ

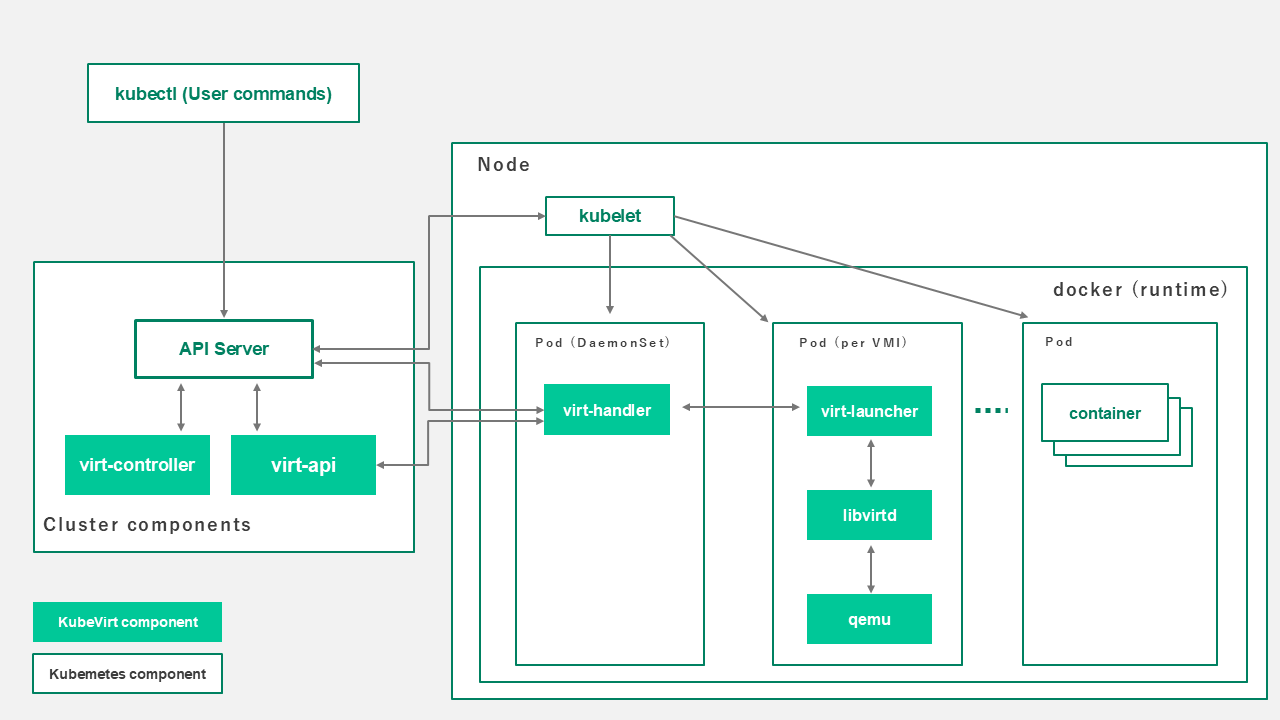

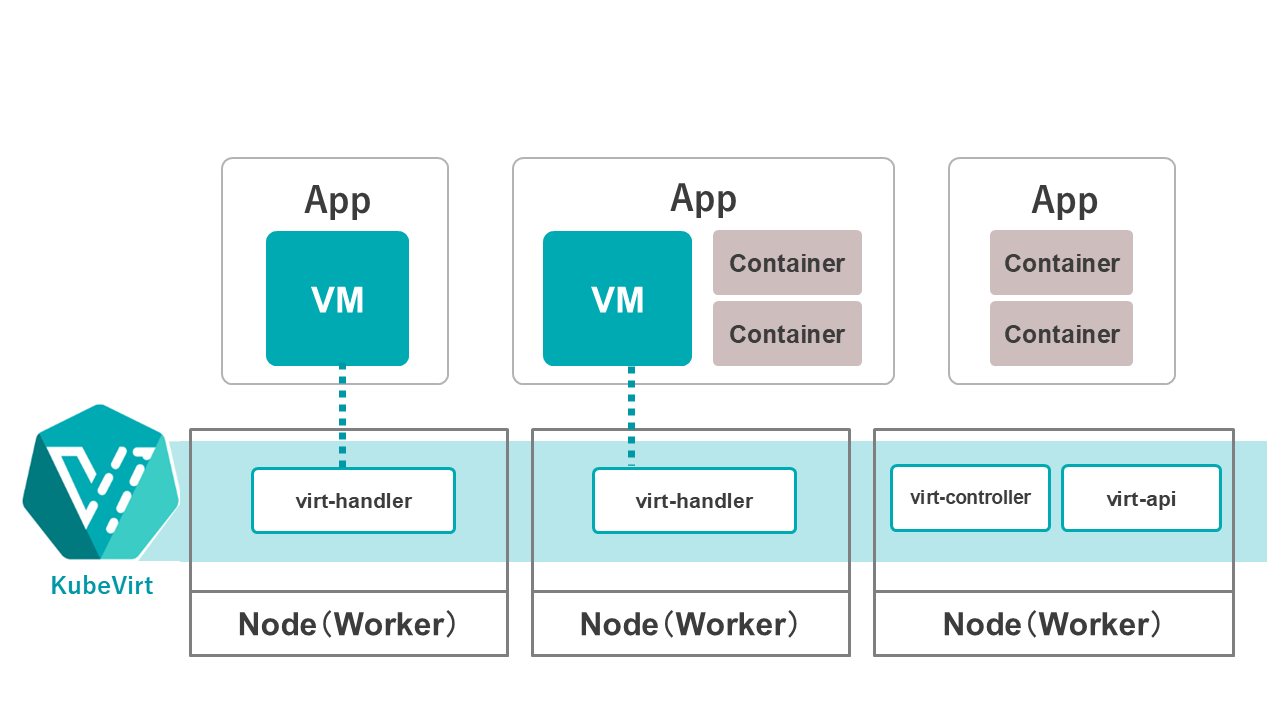

KubeVirt は、 Kubernetes のカスタムリソース( CRD )を用いて VM を定義・管理します。 VM は VirtualMachine ( VM )や VirtualMachineInstance ( VMI )という独自リソースとして扱われ、 Pod としてスケジューリング・実行されます。この仕組みにより、 VM も Kubernetes の仕組みの中で統合的に扱えるようになります。

KubeVirt を構成する主なコンポーネントは以下のとおりです。

| コンポーネント | 概要 |

|---|---|

| virt-controller | KubeVirt のコントロールプレーン。VM や VMI の状態を監視・制御 |

| virt-api | kubectl などのリクエストを受け付け、KubeVirt のリソースを操作できるようにする API サーバー |

| virt-handler | ノード上で常駐し、 VM の状態管理やノードとの連携を担う |

| virt-launcher | VMI ごとに作成される Pod 内で VM を起動 |

| libvirtd / qemu | vir‑launcher Pod 内で、qemu が VM を実行し、libvirt がその制御を担う |

このように、 KubeVirt は Kubernetes の構成要素をそのまま活かしつつ、 VM を自然に取り込めるよう設計されています。

2. KubeVirt導入のメリット

KubeVirt は、 VM とコンテナを同一の Kubernetes 基盤上で統合的に扱えるという点で、インフラ運用における多くのメリットがあります。

KubeVirt は、 VM とコンテナを共通のオーケストレーション環境で管理できることで、インフラの二重管理が不要になります。たとえば、 Kubernetes のアクセス制御やリソース制限、ネットワーク設定などを VM にも適用できるため、統一されたポリシー運用が可能になります。

さらに、 VM も Kubernetes 上で管理できるようになることで、 CI/CD や GitOps などの自動化プロセスに組み込めるようになる点も大きいといえます。 VM の起動や構成変更を Git 経由で管理できることで、開発・運用の連携が取りやすくなり、 DevOps の実現にも寄与します。

3. KubeVirtのユースケース

KubeVirt は、レガシーな商用アプリケーションを抱える環境や、完全なコンテナ移行が難しいシステムに適しています。たとえば、既存の Windows Server ベースの VM をそのまま活用しながら、新規サービスはコンテナで構築するような混在運用に向いています。

また、 VM を即時デプロイできるため、環境構築の手間が削減されます。既存アプリを VM 上で保持しつつ、周辺をコンテナ化して連携動作を試すといった PoC (概念実証)用途にも向いています。

4. KubeVirt導入時のポイント

KubeVirt の導入には、 Kubernetes に関する一定の技術的知識に加え、 VM 特有の要件を Kubernetes 側にどう取り込むかという視点も必要です。ここでは、導入にあたって押さえておくべき技術的な前提と、事前に整理すべき検討事項について解説します。

導入に求められる技術要件

KubeVirt を利用するには、安定稼働する Kubernetes クラスタと、 Kubernetes の基本的なアーキテクチャとカスタムリソース( CRD )などの拡張機能への理解が必要です。

ストレージについては、 VM のディスクを永続化するために PersistentVolume ( PV )と CSI 対応のストレージが必要です。特に VM のディスクはコンテナよりも大容量になる傾向があるため、性能と可用性のバランスを考慮した設計が必要です。

ネットワークは、基本的には CNI ( Container Network Interface )によって構成されますが、 VM に IP アドレスを固定で割り当てたり、従来の L2 ネットワークとの連携が必要な場合には、 Multus などの追加コンポーネントの導入も検討する必要があります。

導入前に整理すべきポイント

1. まずは KubeVirt を導入する目的と要件を明確化し、共通認識を持つことが重要です。また、現状どのような VM が稼働しているかも押さえておきましょう。

2. 続いて、既存 VM の取り扱い方針を明確にすることが重要です。すべてを KubeVirt 上に移行するのか、一部のシステムのみを対象にするのかによって、設計の規模や運用方針は大きく異なります。

3. PoC 段階では「どの VM を対象にするか」「どのような運用管理を行うか」などを具体的に定義しておくと、スムーズに評価を進められます。また、 PoC の中では、 VM の起動速度や安定性、 Kubernetes との統合運用のしやすさなど、実運用に即した評価軸を設定することが有効です。

4. PoC の結果を受けて、導入方針を決定します。 KubeVirt を単体で導入するのか、 OpenShift Virtualization のような商用ディストリビューションを使うのかといった選択も、運用体制や社内リテラシーに応じて検討すべき重要なポイントになります。

5. 整理した方針に基づいて、構築・テスト・移行を実施します。

KubeVirt導入時の注意点

KubeVirt は、 VMware vSphere の代替ではなく、あくまで Kubernetes の拡張機能です。ライブマイグレーションや GUI 管理など従来の仮想化製品に備わる機能には制限があります。

また、ストレージやネットワークの機能についても、 Kubernetes の仕組みに大きく依存しています。仮想化インフラとしての完成度というよりも、「 Kubernetes ベースの一体化運用を目指す中間ステップ」として導入する方が現実的です。このように、 VMware の全機能を代替するものではないことを理解し、導入の位置付けを慎重に検討する必要があります。

5. まとめ

本記事では、 Kubernetes 上で仮想マシンを扱う KubeVirt の仕組みと導入メリット、代表的なユースケース、検討すべき技術要件と導入時のポイントを解説しました。 KubeVirt は、既存 VM を活かしつつコンテナ環境への段階的な移行を実現するための、現実的な選択肢であるといえます。

Rworks では、特定ベンダー製品に依存せず、中立的な立場で KubeVirt をはじめとする仮想化に関する技術支援や PoC 支援サービスを提供しています。仮想基盤の刷新や OSS 移行を検討している企業は、ぜひ Rworks のサービスを活用し、効率的かつ確実な移行を実現してみてはいかがでしょうか。

Tag: KubeVirt

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400