目次

クラウド時代の高可用性を確保する手段を紹介

クラウド環境でのシステム運用において、高可用性の確保は重要な課題です。 Azure では、仮想マシン( VM )などのリソースを障害やメンテナンスによる停止から守るために、可用性セットと可用性ゾーンという仕組みが用意されています。

しかし、両者は目的や特徴が異なり、適切に使い分けなければ十分な可用性を確保できない可能性があります。本記事では、 Azure における可用性セットと可用性ゾーンの違いを整理し、それぞれの選び方や判断基準について解説します。

1. クラウド時代の高可用性とは

クラウド時代における高可用性とは、クラウドサービスが提供するデータセンターの分散構成を活用し、障害発生時にもサービスの継続性を確保することで、業務への影響を最小限にとどめるための、自律的かつ柔軟な設計・運用を指します。

その指標として一般的に用いられるのが「 SLA(Service Level Agreement)」です。たとえば、 SLA 99.9 % は月間で約 43 分以内のダウンタイムを意味します。

ハードウェア障害や定期メンテナンス、ソフトウェア更新といった要因により、個々の仮想マシンが停止する可能性は常に存在しています。そのため、クラウド利用においても可用性を高めるための設計は不可欠であり、障害時にも業務を継続できる構成を意図的に構築することが重要です。

Azure ではこの高可用性設計を支援するために、可用性セットと可用性ゾーンという仕組みを提供しており、これらを適切に活用することが、クラウド時代の安定したシステム運用に直結します。

2. Azureの可用性セットと可用性ゾーンとは

Azure で高可用性を実現するためには、「可用性セット」と「可用性ゾーン」という 2 つのアプローチを理解する必要があります。それぞれの定義と目的を整理します。

可用性セットとは

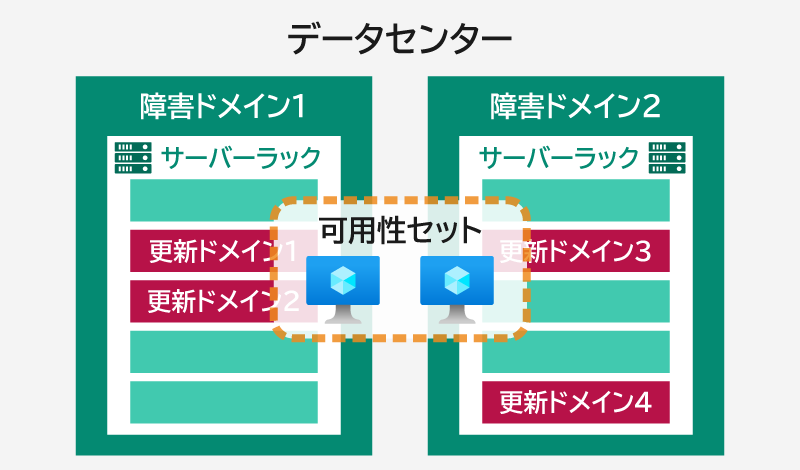

可用性セットとは、単一のデータセンター内に存在する複数のサーバーラックに仮想マシンを分散配置する仕組みです。可用性セットを利用すると、仮想マシンは Azure 内部で自動的に複数の「障害ドメイン」と「更新ドメイン」に分散されます。

障害ドメインは、電源やネットワークなど同じハードウェア基盤に依存する単位を指し、物理的な障害が発生した場合でも、すべての仮想マシンが同時に停止しないようにする仕組みです。更新ドメインは、 Azure の定期的なソフトウェア更新作業による影響を分散させるための単位であり、アップデート対象をグループ分けすることで、同時停止を防ぐ役割を持ちます。

これにより、データセンター内部の障害やメンテナンスイベントによる同時停止を回避し、システムの可用性を高めることが可能です。可用性セット自体の使用には追加費用は発生しません。コストは可用性セット内に作成した各仮想マシンの利用料金として発生します。

可用性ゾーンとは

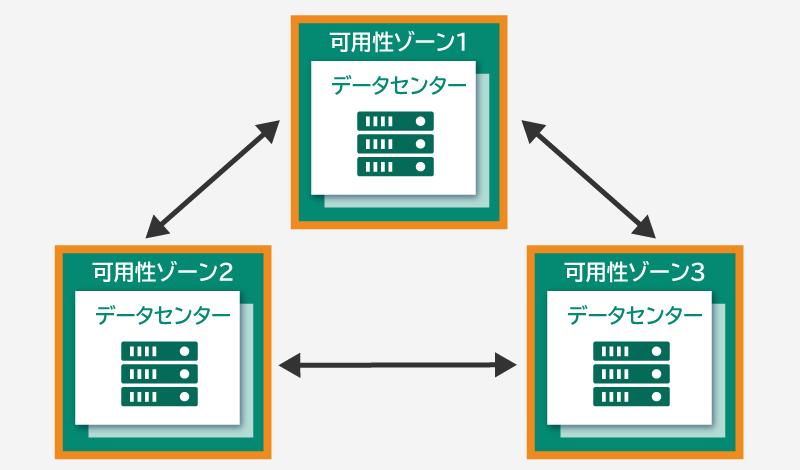

可用性ゾーンとは、物理的に完全に分離された複数のデータセンター間でリソースを冗長化する仕組みです。 Azure の各リージョン(データセンターが設置されている地理的な範囲)には通常 3 つ以上の可用性ゾーンが存在し、それぞれ独立した電源、ネットワーク、冷却設備を備えています。

可用性ゾーンをまたいで VM やリソースを配置することで、データセンター単位の大規模障害にも耐えられる高い冗長性を確保できます。これにより、より厳格な SLA が実現可能です。

可用性ゾーンを利用する場合も、利用自体に追加費用は発生しません。ただし複数ゾーンにまたがる構成とするために、仮想マシンやストレージを複数展開する必要があり、その分のリソース利用料がコストとして発生します。

両者の違いを整理すると、次の通りです。

| 項目 | 可用性セット | 可用性ゾーン |

|---|---|---|

| 冗長対象 | データセンター内部 | データセンター間 |

| 障害耐性レベル | サーバーラック単位 | データセンター単位 |

| SLA | 約 99.95 % | 約 99.99 % |

| コスト | 低め | 高め |

3. 可用性セットと可用性ゾーンの使い分けの判断基準

可用性セットと可用性ゾーンのどちらを利用するか検討する際は、以下のポイントを基準にしましょう。

コスト

可用性セットと可用性ゾーンを選択する際には、コストをどこまで許容できるかを慎重に検討する必要があります。

可用性セットは比較的低コストで基本的な冗長性を確保できるため、可用性要求に応じた適正なコストバランスを取る選択肢として有効です。ただし、同一データセンター内での冗長化にとどまるため、ゾーン障害には対応できません。

可用性ゾーンは高い冗長性を提供するため、業務継続性を確保したい大規模システムや重要なインフラに適しています。一方、ゾーン間通信などによりコストが増加するため、コスト制約の厳しいプロジェクトでは経営的な負担になる可能性もあります。

システム要件

コストだけでなく、システム停止がビジネスに与える影響度も重視すべきです。たとえば金融機関のオンラインバンキングや EC サイトの決済基盤など、わずかな停止でも致命的な損失をもたらすシステムでは、可用性ゾーンを活用して最大限の可用性を確保することが求められます。

一方で、社内業務システムや内部用のバッチ処理など、一定のダウンタイムが許容できる場合は、コスト効率を重視して可用性セットによる冗長化を選択することも現実的です。

4. 可用性セットと可用性ゾーンの構成を設計する際の注意点

Azure で可用性セットと可用性ゾーンの構成を設計する際には、以下の点に注意しましょう。

可用性セットと可用性ゾーンは併用できない

可用性セットと可用性ゾーンは同時に利用できないため、仮想マシン作成時にどちらか一方を選択する必要があります。仮想マシンを作成した後に、可用性セットからゾーンに切り替えたり、別の可用性セットに移動したりすることはできません。そのため、初期設計段階で可用性確保の方針を明確にし、慎重に決定することが求められます。

可用性ゾーンの非対応リージョンが存在する

可用性ゾーンはすべての Azure リージョンで提供されているわけではありません。ゾーン非対応リージョンでは、可用性セットによる冗長化が唯一の選択肢となるため、重要なシステムを構築する際には利用するリージョンが可用性ゾーンに対応しているかを事前に確認しておく必要があります。

データ消失や災害に備え、別途バックアップやDR対策も必要

可用性ゾーンを活用しても、複数のゾーンにまたがる障害リスクはゼロにはできません。たとえば、広域停電や自然災害、リージョン全体へのサイバー攻撃など、複数のゾーンにまたがる障害が発生する可能性があるためです。

こうした事態では、システム停止に加えてデータの消失リスクも伴うことがあります。そのため、バックアップの取得や災害復旧( DR )計画を含めた包括的な可用性設計が必要です。 Azure では、こうした可用性設計を支援するためのサービスも提供されています。

- Azure Backup :仮想マシンやデータベースの定期的なバックアップをクラウド上に自動保存できるサービス。

- Azure Site Recovery :災害発生時にシステム全体を別リージョンや別環境へ自動フェールオーバーできる DR サービス。

5. まとめ

Azure 上で可用性を確保するには「可用性セット」と「可用性ゾーン」という 2 つの主な手段があり、それぞれ目的や特性が異なります。今回紹介したそれぞれの違いを理解し、適切な手段を選びましょう。また、バックアップの取得や DR 計画の策定も重要なため、 Azure の各サービスをチェックしてみてください。

Azure 導入時には、専門家のサポートを受けることもおすすめです。 Rworks では Azure 導入支援サービスを提供しています。ぜひご相談ください。

Azure 導入支援サービス | クラウド導入・システム運用ならアールワークスへ

Azure の導入を相談したい

資料ダウンロード

課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら

-

-

Azure導入支援・構築・運用サービス総合カタログ

Microsoft Azure サービスの導入検討・PoC、設計、構築、運用までを一貫してご支援いたします。

Azure導入・運用時のよくあるお悩み、お悩みを解決するためのアールワークスのご支援内容・方法、ご支援例などをご確認いただけます。

-

Microsoft Azureを利用したシステムの設計・構築を代行します。お客様のご要件を実現する構成をご提案・実装いたします。

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400