目次

脱VMwareに向けた比較とHyper-Vの優位性を活かしたユースケースを解説

近年、 VMware のライセンス体系の変更や今後のサポート方針に不安を抱く企業が増える中、代替手段として Hyper-V に注目が集まっています。 Hyper-V は Windows 製品との高い親和性により、Microsoft 環境を活かした仮想化がしやすい点が評価されています。

本記事では Hyper-V の基本的な仕組みや VMware との違いを踏まえて Hyper-V への移行を進める具体的なステップを解説します。

1. Hyper-Vとは

Hyper-V は Microsoft が提供する無料のハイパーバイザー型仮想化プラットフォームです。Windows Server や一部のクライアント OS ( Windows 10 Pro、Windows 11 Pro など)に標準搭載されており、追加費用なく利用できます。

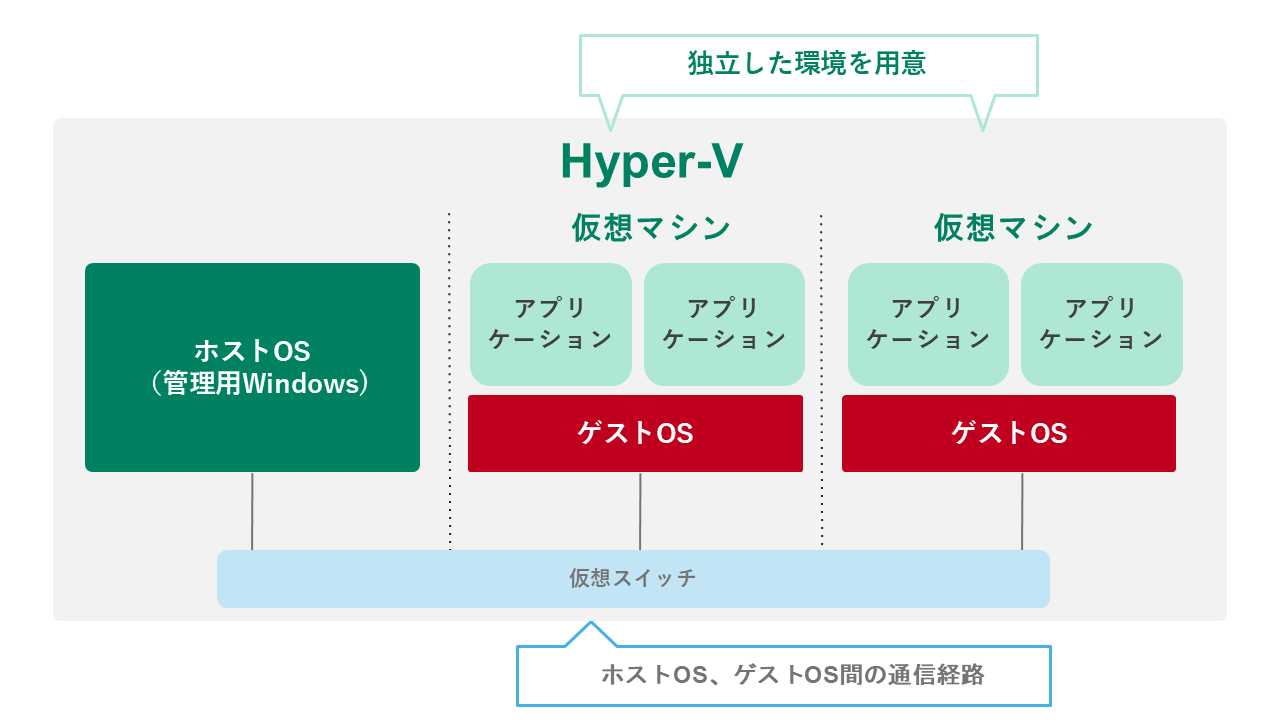

Hyper-V は、物理マシン上に仮想化層(ハイパーバイザー)を設け、その上に複数の仮想マシン( VM )を構築・稼働させる仕組みです。1 台のサーバー上で複数のゲスト OS を独立して稼働させ、リソースの効率的な割り当てを実現しています。

Hyper-V は中小規模からエンタープライズ用途にも対応できる以下の機能があります。

- ライブマイグレーション:仮想マシンを停止せずに別ホストへ移行

- Hyper-V レプリカ:仮想マシンを別ホストに複製

- 仮想スイッチ:仮想・物理ネットワークを柔軟に接続

- セキュリティ機能:セキュアブートや仮想 TPM( Trusted Platform Module ) で VM を保護

VMwareとの違い

Hyper-V は VMware vSphere と並ぶ主要な仮想化基盤であり、両者の主な違いは以下のとおりです。

| 項目 | Hyper-V | vSphere |

|---|---|---|

| 提供元 | Microsoft | Broadcom (旧 VMware ) |

| 料金 | OS に標準搭載(追加ライセンス不要) ※Windows Server、一部のクライアント OS(Windows 10 Pro、Windows 11 Pro など) |

有償 |

| 管理ツール | Hyper-V マネージャー | vCenter Appliance |

| 特徴 | Microsoft 製品との統合に優れ、 Windows 環境に最適 | Windows , Linux 双方に幅広く対応し、商用環境での実績が豊富 |

Microsoft 製品を多く利用している企業にとって、コストや運用効率の観点から、 Hyper-V が有力な選択肢となります。

2. Hyper-V を利用するメリット

Hyper-V を他の仮想化基盤製品と比較した場合、以下のメリットがあります。

追加コストなく利用できる

Hyper-V は、 Windows に標準搭載されており、別途ライセンスを購入せずに利用できます。開発・検証用途の仮想マシンを手軽に構築でき、初期コストを抑えた導入が可能です。

一方で、 VMware など他社製品はライセンス費用が必要となり、無償版では機能面で制限があるケースが多くあります。

Hyper-V は追加コストなしで商用利用に耐えうる機能を備えており、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。

Microsoft 製品との親和性が高い

Hyper-V は Active Directory や SQL Server など、 Microsoft 製品と高い親和性があります。 Windows 環境を前提とした IT 基盤では、これらの連携により構築や運用の効率化が可能です。

また Microsoft Azure との親和性も高く、オンプレミスとクラウドのハイブリッド構成を実現しやすいメリットもあります。例として、 Hyper-V 上の仮想マシンを Azure へレプリケーションする DR 構成を実現可能です。

セキュリティ機能が充実している

Hyper-V は、仮想化基盤として求められる高度なセキュリティ機能を標準で備えています。具体的には以下の機能です。

- セキュアブート:改ざんされた OS の起動を防止

- 仮想 TPM : BitLocker による暗号化を仮想マシン上で利用可能

- シールド VM:管理者権限でもアクセスできないレベルでの仮想マシンの保護を実現

上記により仮想マシン、ハイパーバイザーのデータの機密性や整合性を強固に保つことが可能です。また Defender for Endpoint との連携ができるため、追加費用なしに堅牢なセキュリティ体制を構築できます。

3. Hyper-V の利用シーン

メリットを活かした Hyper-V の利用シーンとして以下があります。

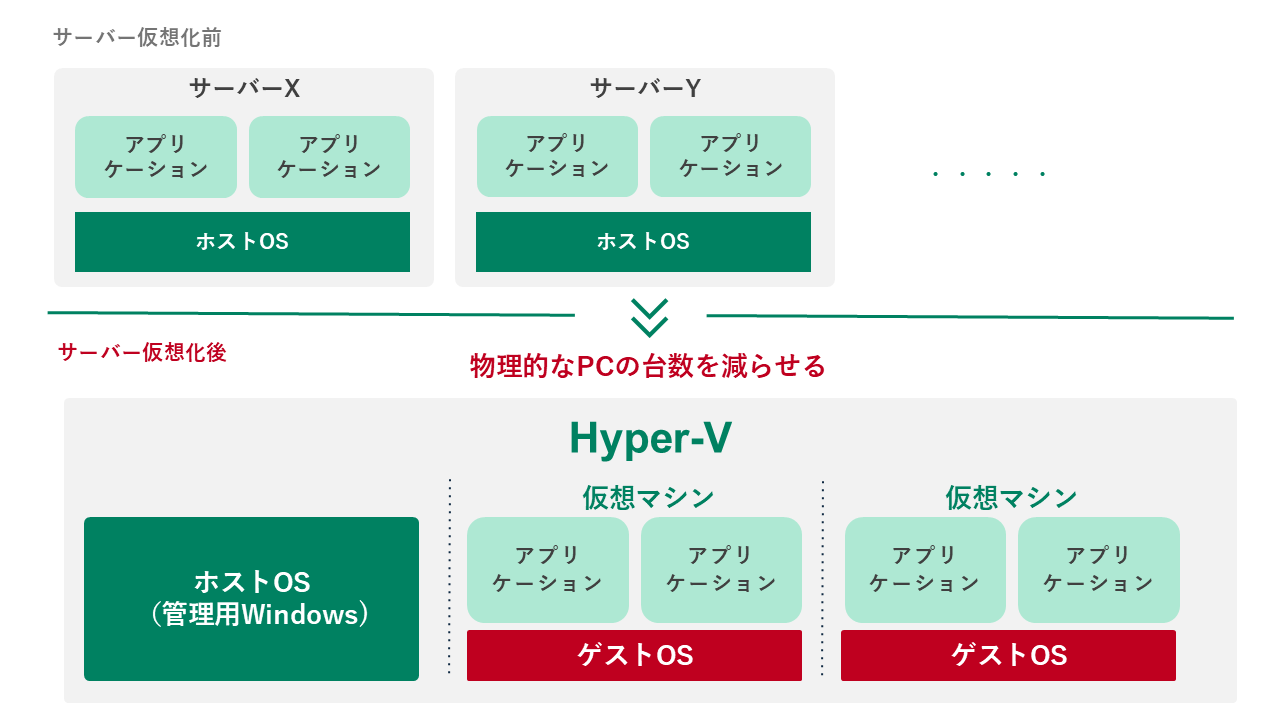

サーバー仮想化環境

最も一般的な Hyper-V の用途は、サーバー統合を目的とする仮想化基盤の構築です。

複数の業務システムやアプリケーションを一つの物理マシン上に集約し、機器台数の削減、メンテナンス性の向上、電力コストの抑制などを実現可能です。

開発・検証・教育環境での仮想マシン活用

Hyper-V は、開発や検証、教育用途において、仮想マシンを柔軟に構築・運用する環境としても活用できます。 複数の Windows 環境を Hyper-V 上で稼働でき、構成の切り替えやスナップショットによる即時復元も可能です。

開発チームが複数の OS やソフトウェア構成を切り替えてテストを行う場面に適しています。

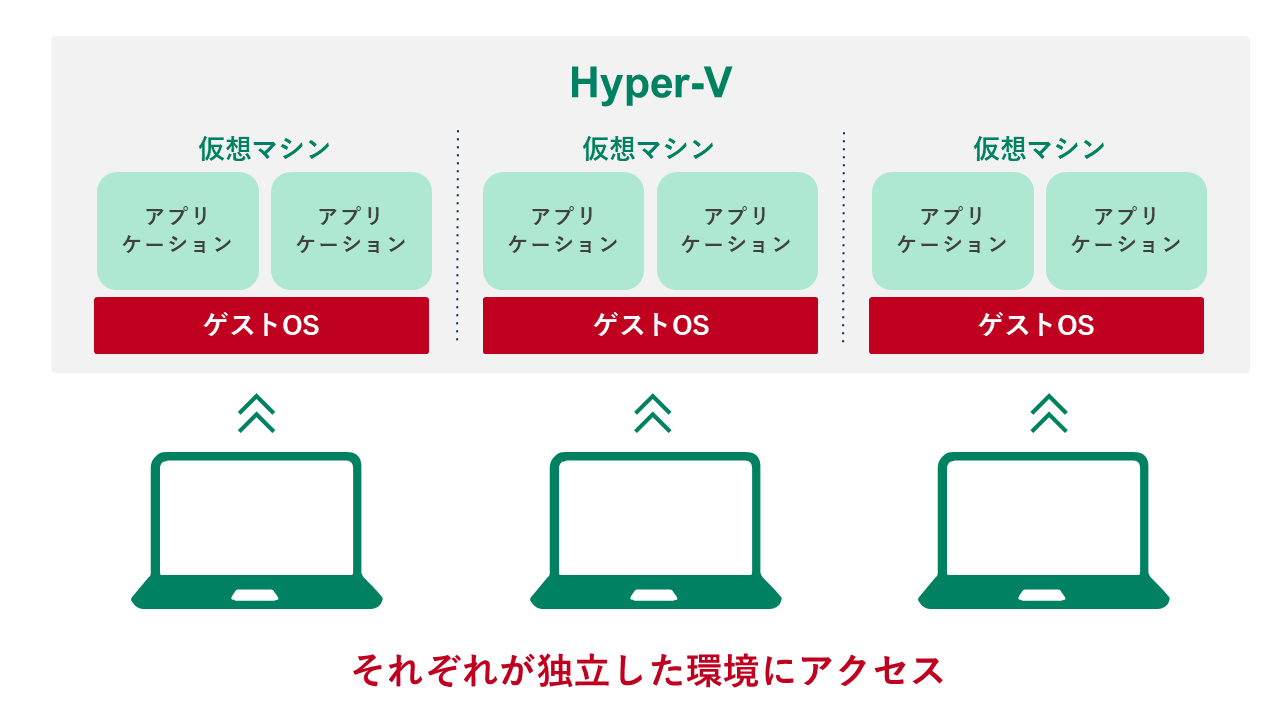

仮想デスクトップ環境( VDI )の構築

Hyper-V をRemote Desktop Services ( RDS )やプロファイル基盤と連携することで、仮想デスクトップ環境( VDI )を構築できます。

これにより、複数ユーザーのセッション管理や業務端末の一元的な運用が可能です。

バックアップ環境

Hyper-V は、バックアップや災害復旧( DR )にも有効です。Hyper-V レプリカを利用すれば、仮想マシンを別拠点や別のサーバーへ非同期で複製し、障害発生時にも迅速に切り替えができます。

よってオンプレミス環境における高可用性構成や、 DR サイトの立ち上げを Hyper-V で実現可能です。コストを抑えつつ、重要データの保護と業務継続性を確保したい企業に有効な選択肢となります。

4. Hyper-V 移行の進め方

Hyper-V への具体的な移行の流れを解説します。

ステップ 1 :現行環境の棚卸しと要件整理

現在稼働している環境の棚卸しが最初のステップです。

移行対象となる仮想マシンの数やスペック、利用アプリケーション、ネットワーク構成などを把握し、移行対象を明確にします。

併せて、 Hyper-V 移行後に求められる要件(性能・可用性など)を整理し、現行環境をどのように再現・改善していくかを検討します。

ステップ 2 :移行前検証とツールの選定

移行前に PoC 環境を構築し、検証を行います。アプリケーションの互換性や性能に問題がないかを事前に確認しておくことが重要です。

さらに、移行をスムーズに行うため、ツールの活用をお勧めします。Hyper-Vでは、移行ツールが複数あり、中でもMVMC ( Microsoft Virtual Machine Converter )は無料で VMware 環境の仮想マシンから Hyper-V の仮想マシンへ形式変換できるため、迅速な移行が実現できます。

ステップ 3 :運用設計と体制整備

Hyper-V 移行後の運用に備えて、監視・バックアップ・セキュリティ対策などの運用設計、体制構築を行います。

運用を担う担当者は、 Hyper-V の管理ツール( Hyper-V マネージャー )や PowerShell による操作をあらかじめ習得しておくと、移行後の障害対応や運用管理が円滑に進みます。そのためにも、社内教育の実施やマニュアル整備を通じて、スムーズな運用体制を整えておくことが重要です。

ステップ 4 :段階的な移行と動作検証

実際に Hyper-V への移行を実施する段階です。

業務影響の少ない仮想マシンから段階的に移行を進めていきます。移行後は、各仮想マシンのネットワーク通信・アプリケーションの挙動・セキュリティ設定など整合性を確認します。

段階移行により、障害発生時の影響範囲を限定でき、既存環境への切り戻しも容易になるため、全体としてリスクの最小化につながります。

5. まとめ

Hyper-V は、 Microsoft 製品との親和性が高く、 Windows 中心の環境では VMware の代替として有力な選択肢となります。ライセンスコストを抑えられる点も特長です。

Rworks では、 Hyper-V に関する豊富な導入実績とノウハウを活かし、移行に向けたご提案が可能です。VMware からの移行をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。Tag: Hyper-V

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400