目次

はじめに

地震・台風などの自然災害はいつでも起こる可能性のあるものです。日常生活においてこれらを想定した備えをしている方も多いでしょう。また、昨今は、感染症対策を頭に入れて日常生活を送っている方も多いことでしょう。

企業においても、自然災害や感染症などによる不測の事態の影響で自社の主力事業が停止するようなことになれば、存続の危機にもつながります。非常事態においても事業を継続できるよう、可能な限り早くシステムや人員の体制を復旧させることができる備えをしておくことが必要です。

特に、情報システムの復旧は早期に行えるよう、DR 対策を考えておかなければなりません。その対策のひとつが「遠隔地バックアップ」です。

この記事では、遠隔地バックアップと DR 対策の概念、加えて遠隔地バックアップを Azure で実現するためのソリューションをご紹介します。

- よくあるお悩み:

- 自社システムのクラウド化にあたり、Azure を利用できるか知りたい

- Azure 導入方法の検討や技術検証を行うリソースが社内に足りない このようなお悩みを解決するサービスはこちら。>> Azure 導入支援サービス

1. 遠隔地バックアップとは

遠隔地バックアップとは、自然災害や何らかのシステム障害が起きてデータが損失したりシステムが稼働できない状態になる事態に備え、重要なデータやシステムを複数作成し、遠隔地にて保管することです。

遠隔地にバックアップデータがあるとデータの消失を防ぐことができます。また本来のシステムの設置場所が災害による被害で使えない場合に、その遠隔地にシステム自体のバックアップがあれば、それを稼働させることもできます。

1.1. 遠隔地バックアップの方法

遠隔地バックアップの方法はいくつかあります。

1 つ目は、記憶媒体にデータをコピーし、物理的に遠隔地へ輸送する方法です。バックアップ自体のコストは比較的安いものの、記憶媒体を輸送する費用と手間がかかります。

2 つ目は、専用線などのネットワークを経由し、遠隔地のストレージへミラーリングを行う方法です。バックアップの頻度を高くすることができ、データの損失リスクも低減します。

ただしストレージを複数用意しなければならないため、初期費用・維持費用がかかります。

3 つ目は、パブリッククラウドを利用したバックアップサービスです。初期費用を抑えることができ、クラウド事業者に運用面でのサポートが受けられます。

1.2. 遠隔地バックアップの目的と必要性

遠隔地バックアップの目的は、BCP 対策および DR 対策です。

BCP(事業継続計画)とは、自然災害や火災など緊急事態が発生した際に、主力事業への損害を最小限にとどめ、継続あるいは早期復旧を行うためのマニュアルで、事業継続に関わる全てのモノや人が 関わります。

対して DR(災害復旧)対策は、情報システムの復旧に特化したものです。

BCP と DR には対象範囲に違いはあるものの、遠隔地バックアップはどちらの対策にもなります。

2.DR 対策(ディザスタリカバリ)とは

DR は、Disaster Recovery(ディザスタリカバリ)の頭文字を取った呼び名です。災害の発生後、重要なインフラやシステムを復旧させること、また災害への備えとして考えられるシステムへの対策や情報システム部門の体制のことを指します。

この場合の災害とは、地震や火災、不法侵入やテロに至るまで、種類や規模は問いません。DR という言葉は東日本大震災以来、事業継続するための概念のひとつとして、広まったという説があります。

DR 対策を考えるにあたっては、下記の 2 つが指標となります。

RPO( Recovery Point Objective / 目標復旧時点)

どの時点のシステムを復旧させるかの指標。RPO を 1 日とすれば、システム障害の1日前までのシステムの状態を復旧させることになります。

RTO( Recovery Time Objective / 目標復旧時間)

どれくらいの時間で(いつまでに)システムを復旧させるかの指標。RTO を 2 時間とすれば、2 時間以内にシステムを復旧させる必要があります。

この 2 つの指標を実現させ、なおかつ適正なコストの範囲内で賄える DR 対策として、さまざまな製品・サービスが展開されています。

3.DR 対策としての遠隔地バックアップの課題

データやシステムを適切にバックアップしておくことは、DR 対策の大前提です。ただし、遠隔地バックアップには複数の課題もあります。

3.1. 多くの手間とコストがかかる

遠隔地バックアップには、データを保管する媒体やネットワーク、データを保管する建物代などのコストがかかります。特に待機系システムを常駐させる方法は、同じシステムを2つ作ることになり、システムを同期させるなどの作業が発生します。また、コストも多額となりがちで、企業の経営を圧迫する可能性があります。

3.2. データの紛失や不正アクセスの可能性もある

既存のデータやシステムを複製する以上は、データの紛失・流出の可能性が高まります。特にネットワークを経由してのバックアップなら、不正アクセスの可能性は否めません。どの遠隔地バックアップの方法でも、遠隔地でデータを管理する体制が必要となります。

3.3. 災害が起こらなければ対策の効果は見えにくい

災害や火災など非常時に対する備えであるため、災害が起こらない平時では対策の効果が見えにくいという欠点があります。効果が見えにくい上にコストが高いとなると、企業内でコスト削減が推進される時に、DR 対策がコスト削減の対象となり得ます。経営戦略上で重要なコスト削減であっても、必要な備えまで削減されてしまう事態は避けたいところです。

4. オンプレミスの遠隔地バックアップに使える Azure

オンプレミスのシステムに対して遠隔地バックアップを行う方法のひとつは、クラウドサービスを利用することです。

クラウドサービスは初期投資が削減でき、全体のコスト削減につながります。また被災した場所以外からも、インターネットでアクセスできることが大きな利点です。

Microsoft Azure にも、オンプレミスの遠隔地バックアップに使えるソリューションがあります。

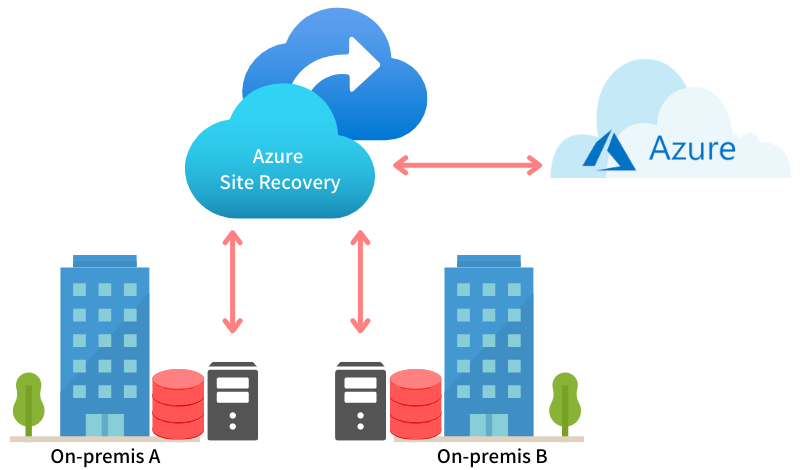

4.1. Azure Site Recovery

サービスとして提供される DR のことを DRaaS(DR as a Service)と言います。Microsoft が提供する DRaaS のひとつが、「 Azure Site Recovery 」です。

「Azure Site Recovery」ではオンプレミスの仮想マシンやサーバーを、セカンダリロケーションにレプリケート(複製)します。障害が起こった際は、セカンダリロケーションに切り替えて業務を行うことができます。

4.2. Azure Backup

Azure Backup は Microsoft Azure Recovery Services( MARS ) エージェントを利用して、データやシステム状態をバックアップ(保管)するものです。データの監視や警告も含めてバックアップを一元管理できること、またデータ転送が無制限であることなどが利点となります。

5.Azure の DR 対策

メインとなる業務を Azure で行っている場合は、自社とは異なる場所にデータやシステムを設置していることから、クラウドサービスを使う時点で 1 つの DR 対策となっています。さらにシステムを強固にするため、Azure のサービス自体にもそれぞれ DR 対策が用意されています。

5.1. Azure SQL Database の DR 対策

Azure SQL Database には、DR 対策として「アクティブ geo レプリケーション」 があります。同一または異なるリージョンにセカンダリデータベースを作成することができます。

5.2. Azure Storage の DR 対策

Azure Storage には DR 対策として、以下 4 種類の冗長オプションが用意されています。それぞれデータの保管場所と冗長化の多重度が異なります。

- ローカル冗長ストレージ:同一リージョン・単一データセンターで 3 回レプリケート

- ゾーン冗長ストレージ:同一リージョン・異なるデータセンターで 3 回レプリケート

- geo 冗長ストレージ:ローカル冗長ストレージ後の環境を異なるリージョンに 3 回コピー

- geoゾーン冗長ストレージ:ゾーン冗長ストレージ後の環境を異なるリージョンに 3 回コピー

まとめ

この記事では、企業が行うDR対策と関連する Azure のサービスや設定をご紹介しました。Azure の活用で、手間とコストを削減しての遠隔地バックアップが可能となります。自社に必要な DR 対策に合わせて、適切なサービスを選定の上活用すると良いでしょう。

Azure 導入を相談する

Azure 導入支援サービス

お客様の業務やシステムを把握し、最適なサービス選定、移行の実現性の検証、導入計画の立案から、Azure 移行後の運用設計、バックアップ計画までご支援します。

資料ダウンロード

課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら

-

-

Azure導入支援・構築・運用サービス総合カタログ

Microsoft Azure サービスの導入検討・PoC、設計、構築、運用までを一貫してご支援いたします。

Azure導入・運用時のよくあるお悩み、お悩みを解決するためのアールワークスのご支援内容・方法、ご支援例などをご確認いただけます。

-

よく読まれる記事

- 1 Microsoft Entra IDとは? オンプレAD、Azure ADとの違いや機能、エディション、移行方法をわかりやすく解説2024.04.05

- 2 Microsoft Purviewとは?概要や主な機能、導入するメリットを解説2023.09.11

- 3 Azure Bastionとは?踏み台による仮想マシンへのセキュアな接続方法について解説2022.05.12

- 4 FIDO2とは?パスワードレス認証の概要と特徴、具体的な認証手順を解説2022.09.16

- 5 Microsoft 365とは?Office 365との違いやメリットを解説2025.02.24

Category

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400