目次

はじめに

インターネットを介せば、時間や場所を選ぶことなくサーバー・ストレージ・ネットワークなど、ITリソースを使えるクラウドサービス。オンプレミスよりもコストを大幅に抑えられる、構築工数を少なく抑えられる、メンテナンスの手間が少ない、などが魅力です。

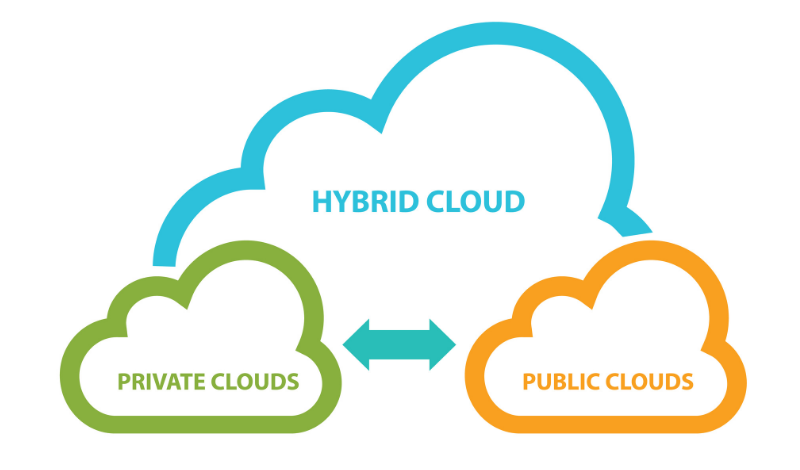

クラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウドに分けられます。これらはどのような違いがあるのでしょうか。今回はそれぞれの概要とメリットやデメリットなどについてご紹介します。

パブリッククラウドとは

パブリッククラウドとは、クラウドプロバイダーによってユーザー全体にクラウドコンピューティング環境が提供されている形態です。

クラウドプロバイダーは、データセンターファシリティ・サーバー・OS・ミドルウェア、回線まで、さまざまなクラウドコンピューティング環境を用意しています。ユーザーは、インターネットを介して共有するので、場所や時間を選ばず、自由に利用可能です。

ユーザーはパブリッククラウドプロバイダーの提供するITリソースを相乗りして利用します。

パブリッククラウドのメリット

- オンラインでの簡単な手続きだけですぐに使い始められる

- 拡張性(リソース追加・縮退)が高い

- 設備投資費を削減できる

- システム管理者の負担が減る

- 信頼性が高い

ユーザーはハードウェア・ソフトウェア・通信回線などを所有する必要がありません。手続きはオンラインで済ませられるため手軽で、すぐに使い始めることができます。

拡張性が高いこともパブリッククラウドの大きなメリットです。使いたいときに必要な分だけ使えることや、スムーズにリソースの最適化ができるため、設備投資費の削減にもつながります。

さらに、クラウドコンピューティング環境の運用・保守はクラウドプロバイダーが実施するので、システム管理者の負担軽減も期待できます。構築・運用・メンテナンスを自社で行う必要がなく、システム管理者・開発者を外注する費用も抑えられるでしょう。

また、信頼性の高さもメリットの一つです。コンピューティング環境は、複数のデータセンターにサービスが分散されているため、自然災害といったリスク回避も可能になります。

クラウドプロバイダーのセキュリティポリシーに従うことになりますが、他のユーザーとは論理的に分かれているプライベートなネットワーク環境を構築できるため、安心です。

パブリッククラウドのデメリット

- クラウド基盤障害時の状態把握とコントロールができない

- プライベートクラウドと比較してセキュリティ面で劣る

- 設定ミスや設定漏れが起こりやすい

- IT部門の統制がとりづらくなる場合がある

パブリッククラウドは、クラウドプロバイダーが環境を準備してくれる一方、ユーザー側ではクラウドシステムの状態把握とコントロールはできません。 障害が発生したら、クラウドプロバイダーによる復旧作業を待つしかなく、基盤はブラックボックスなので事態の把握にも時間がかかります。トラブルが起こっても状況をコントロールできない点はデメリットといえるでしょう。

閉ざされたネットワーク網を利用するわけではないので、後述のプライベートクラウドやオンプレミスよりもセキュリティ面では劣ります。

また、手軽に誰でも使える反面、クラウドサービスの設定ミスや設定漏れが起こりやすい傾向があります。デフォルト設定や最低限の設定変更で使えるので、セキュリティホールを作りやすくなってしまうのです。

(関連記事:セキュリティインシデント事例から学ぶクラウドセキュリティ対策の基本)

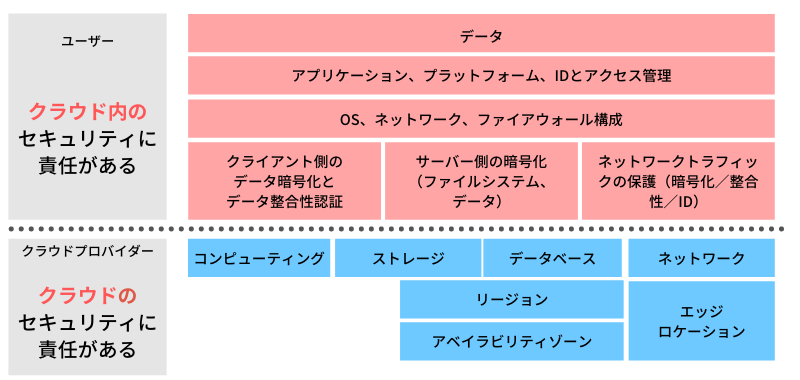

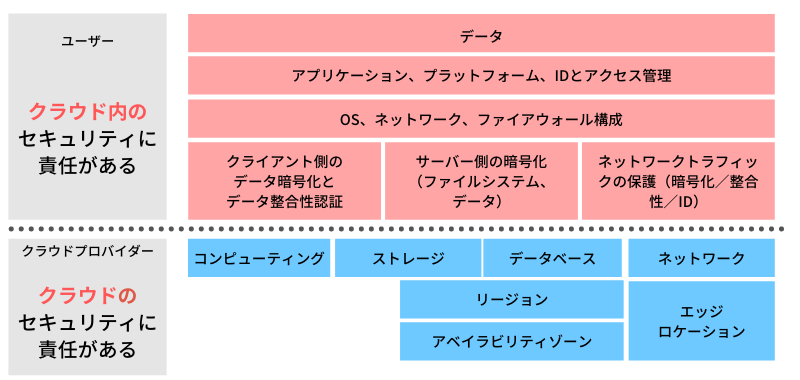

クラウド上に保存された機密データへのアクセス権限の設定ミスによって機密情報が「公開」状態になるなど、重大なセキュリティ事故につながりかねませんので、以下のクラウドの責任共有モデルを理解したうえで、注意して利用しましょう。

加えて注意しておくべきは、IT部門の統制についてです。 事業部門が各自異なるパブリッククラウドサービスを契約してしまうと、監視・セキュリティポリシー・運用フローなど、統制がとりづらくなります。事業部門の管理者間でスキルや知見にバラつきがあると、組織全体として適切なセキュリティポリシーの設定がしづらくなることもあり、運用上での課題が出てきがちなので注意しておきましょう。

「使いたいときに使いたい分だけ使う」というパブリッククラウドの特性を活かすためには、事前の運用設計がとても重要になるのです。

(関連記事:運用設計を行うべき理由と運用設計のアプローチ)

プライベートクラウドとは

プライベートクラウドとは、企業や組織が自社専用のクラウド環境を構築し、社内の各部署またはグループ会社に提供するサービス形態です。パブリッククラウドが「共有」なのに対し、プライベートクラウドでは「占有とコントロール」がキーワードとなります。

プライベートクラウドでは、クラウド環境の仕様を自社の運用に合わせてカスタマイズができます。限定されたユーザーと「自社専用の環境」のクローズドなシステムとして運用でき、企業のセキュリティポリシーの適用しやすいことが特長です。

プライベートクラウドには、オンプレミス型(所有型)とホステッド型(利用型)の2つの形態があります。

オンプレミス型では、自社で回線や設備・機器を用意して、インフラ構築・運用をします。物理サーバーを仮想化し、クラウド環境として自社内のユーザーに提供する形です。一方ホステッド型では、クラウド事業者が提供する環境内に自社専用のものを用意します。クラウド事業者が用意する自社専用の環境をVPN・専用線などを使って、自社内の環境とネットワーク接続する仕組みです。

プライベートクラウドのメリット

- 企業ポリシーに沿った高いセキュリティを実現できる

- 企業独自の要件に合わせたシステム構成を実現できる

- 企業内のシステムを統一し、効率的な運用ができる

パブリッククラウドでは、クラウドプロバイダーのセキュリティポリシーに従いますが、プライベートクラウドでは自社専用として占有できるので、企業ポリシーに沿った高いセキュリティ要件を実現できます。データとアプリケーションはFWの内側に残り、社内からのアクセスに限定できるため、機密データの処理や保存にはプライベートクラウドが適しています。

また、プライベートクラウドでは企業独自の要件に合わせたシステム構成にカスタマイズ可能です。これまで、部署や事業部ごとにシステムを構築していた場合には、統一することで効率的な運用ができるようになるでしょう。

プライベートクラウドのデメリット

- 初期費用・メンテナンス費用が高額になる

- ハードウェア調達時、綿密にリソース計算しなくてはいけない(オンプレミス型)

- こまめなリソース追加や縮退には向かない(ホステッド型)

- 社内で運用、保守を行う必要がある

- セキュリティ面において自社で責任を持つ必要がある

クラウド環境を占有し、ユーザー独自の仕様で構築可能な反面、初期費用やメンテナンス費用は高額になりがちです。

オンプレミス型は、自社でクラウド環境を整えなくてはならないため、ハードウェア調達の際には綿密なリソース計算が必要になります。

ホステッド型の場合、クラウド環境の利用は長期契約が前提なので拡張性は低く、頻繁なリソースの追加・縮退には向いていません。

その他、ハードウェア・ソフトウェアのメンテナンスや運用は社内で行う必要があり、セキュリティ面も、セキュリティコンプライアンスが保たれているかどうか、自社で責任を持つことが前提となります。

パブリッククラウド/プライベートクラウドが向いているシステム

自社に合ったシステム構築には、パブリッククラウドとプライベートクラウドの特徴を理解し、求めているシステム像に沿って適切に選択することが大事です。

それぞれどのようなシステムに適しているかを確認しましょう。

次に挙げるような場合は、パブリッククラウドが適します。

- 公開情報を扱う

- 小規模から始めたい

- アクセスの増減に対して無駄なく対応したい

セキュリティ面は多少劣りますが、公開情報を扱う場合には問題ありません。低価格から始めたい、柔軟なリソース増減に対応してコストを抑えたい場合はパブリッククラウドが向いています。

一方、次に当てはまる場合は、プライベートクラウドが適します。

- 顧客情報や機密情報などを扱う場合

- 企業独自の要件にマッチさせたい場合

占有してクラウド環境が利用できるため、高いセキュリティが必要な場合や、企業独自の要件がある場合に向いています。

おわりに

パブリッククラウドとプライベートクラウドは、それぞれのメリット・デメリットが表裏一体となっています。自社にはどのようなシステムが必要を整理して、適したクラウドサービスを選びましょう。

また、現在ではそれぞれのメリットを活かしたハイブリッド型も提供されています。両者の利点を活かし、難点を補うためにハイブリッド型を視野に入れるのもおすすめです。

(あわせて読む:ハイブリッドクラウドとは?ハイブリッド環境のクラウドを構築するメリット)

クラウドの構築を任せたい

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400