目次

クラウドバックアップを実施する際の注意点を理解しよう

ビジネスの世界では、予期せぬ災害から会社の業務を守る、 BCP (事業継続計画)が重視されています。クラウドバックアップとは、インターネットを介してデータをクラウド上に保存する仕組みのことです。クラウドバックアップを活用すれば、物理的な保管場所が不要となり、災害やPC故障時のデータ消失リスクを軽減できます。

BCP においてクラウドバックアップを活用する際は、単にソリューションを導入するだけでなく、スケジュールを立てて計画的に実施しなければなりません。本記事では、 BCP におけるクラウドバックアップの重要性、プロセスについて詳しく解説します。

1. BCPにおけるクラウドバックアップの重要性

そもそも BCP ( Business Continuity Planning :事業継続計画)とは、緊急事態発生時に事業資産の損害を最小限にとどめるために、企業の中核となる事業の継続、早期復旧を目指す計画のことを指します。

ここでは、 BCP でクラウドを活用する利点、クラウドバックアップが BCP に適している理由について解説します。

BCPでクラウドを活用する利点

BCP でクラウドを活用する利点は、事業継続性を確保し、自然災害や予測不可能なリスクへの対応力を高められる点です。クラウドはデータを複数拠点に分散して保管するため、地震や洪水などの自然災害が発生しても他の地域の拠点でデータを保護できます。他拠点に保管したデータにすぐにアクセスできるため、業務の中断を最小限に抑えられるのもメリットです。

災害が発生した場合、従業員は一時的にリモートワークを余儀なくされます。 BCP でクラウドを活用すれば、インターネットへ接続してクラウドに保存したデータやアプリケーションにアクセスできるため、業務を継続することが可能です。

クラウドバックアップがBCPに適している理由

クラウドバックアップは、あらかじめ設定されたスケジュールに基づき、自動的にバックアップを実行できます。バックアップ忘れやミスを防止でき、障害検知から復旧作業までを自動化できるのがメリットです。

クラウドバックアップを利用すれば、 BCP における自然災害やシステム障害、人的ミス、サイバー攻撃への対応力を格段に向上させることができます。運用効率やコスト面で優れているのもメリットです。

2. クラウドバックアップの構成要素

続いて、クラウドバックアップの構成要素について解説します。

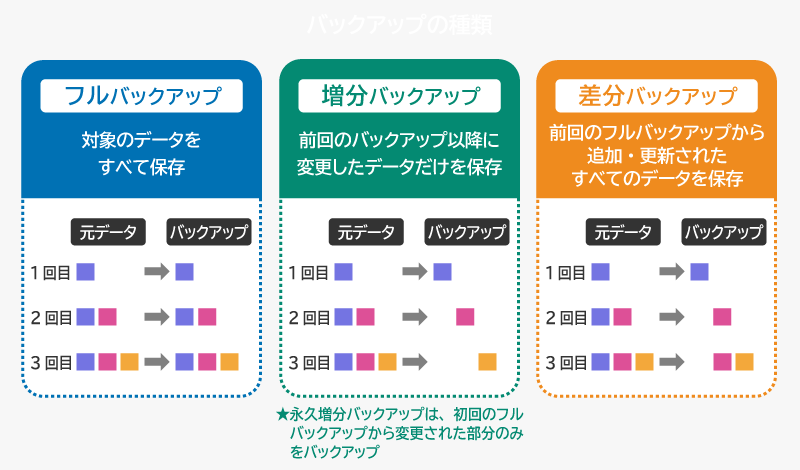

バックアップの種類

バックアップの種類は、大きく分けてフルバックアップ・増分バックアップ・差分バックアップの 3 つです。

フルバックアップは、対象のデータ全体を完全にコピーするバックアップ方法です。すべてのデータを毎回保存するため、最も包括的で信頼性の高い方法となっています。フルバックアップのデメリットは、保存に必要な容量が大きくなることや、実行に時間がかかる点です。

増分バックアップは、前回のバックアップ以降に変更したデータだけを保存する方法です。増分バックアップのメリットは、バックアップ時間と必要なストレージ容量を節約できる点です。デメリットは、復旧時に複数のバックアップファイルを順に適用するため、復旧時間が長くなりやすい点が挙げられます。

差分バックアップは、前回のフルバックアップから追加・更新されたすべてのデータを取得する方法です。バックアップデータの一貫性を保ちやすいのがメリットですが、バックアップ時間は徐々に長くなる傾向があり、保存するデータ量も増えていきます。

データの保管場所

データの保管場所として代表的なのが、ホットストレージ・クールストレージ・アーカイブストレージの 3 つです。

ホットストレージは、頻繁にアクセスされるデータの保管に適したストレージとなっています。高速なアクセスが可能であり、リアルタイムでデータにアクセスできるのがメリットです。ただし、 3 つの中でストレージコストは最も高くなります。

クールストレージは、アクセス頻度が比較的低いデータを保管するストレージのことです。ホットストレージよりコストは低くなりますが、アクセス速度は遅くなります。

アーカイブストレージは、長期間アクセスされないデータを保管するためのストレージです。コストは最も低くなりますが、データの取得に時間がかかるのがデメリットになります。データの保管場所は、データの重要性や利用頻度に応じて使い分けることが重要です。

セキュリティ対策

クラウドバックアップでは、企業の重要データを安全に保存するために、複数のセキュリティ対策が組み込まれています。代表的なセキュリティ対策は下記の3つです。

- SSL/TLS 通信による安全なデータ転送

- バックアップ実行時の通信経路の保護

- ID 管理とアクセス制御

- 多要素認証の導入 など

3. クラウドバックアップのプロセス

クラウドバックアップは、下記の流れで進めるのが一般的です。

- 現状分析と計画

- ソリューションの選定

- 実装・設定

- 運用・見直し

それぞれのポイントを解説します。

現状分析と計画

まずは、どのデータがバックアップ対象になるかを明確にしましょう。業務データや顧客情報、アプリケーション設定ファイルなどをリスト化した上で現在のバックアップ状況や頻度、データ量、復旧時間などを評価し、課題を洗い出します。併せて、自然災害やサイバー攻撃、人為的ミスなど、データ損失につながるリスクを明確にすると良いでしょう。

さらに、データ復旧時間(システムが停止してから復旧するまでの目標時間)やデータ損失量(復旧後に許容できるデータ損失の範囲)の目標も設定します。ストレージ容量や予算を考慮し、実装までのスケジュールを策定しましょう。各段階のタスクを明確にすることもポイントです。

ソリューションの選定

続いて、各クラウドバックアップサービスの機能(自動バックアップや障害検知、データ暗号化など)や特徴を比較します。 24 時間対応のサポートがあるか、緊急時のデータ復旧支援が可能かどうかを確認した上で適したソリューションを選定しましょう。

実装・設定

クラウドバックアップサービスを選定したら、プランを選択して契約を締結します。バックアップの頻度(毎日、週次など)やバックアップデータを保持する期間、バックアップの種類(フル・増分・差分)などを選択しましょう。

運用・見直し

定期的にテストを実施し、バックアップを実行して問題がないかを確認します。復旧テストを行うことで、実際にデータが正しく復旧できるかを検証できます。企業の業務やデータ量の変化に応じて、スケジュールや保持期間を見直すことも重要です。

4. BCP対策でクラウドバックアップを活用する際の注意点

BCP 対策でクラウドバックアップを活用する際は、下記の 3 点に注意する必要があります。

適切なバックアップスケジュールの策定

たとえば、取引データや顧客情報などのリアルタイム更新が必要なデータは、 1 時間ごと、またはリアルタイムのバックアップを設定することをおすすめします。

アーカイブデータなど更新頻度が低いものは、週次や月次のバックアップで十分なケースが多いでしょう。バックアップ中はサーバーやネットワークに負荷がかかるため、業務時間外(深夜や休日など)に実行するのが理想です。

復旧体制の整備

復旧テストを実施しないと、いざというときに復旧ができないリスクがあります。定期的な復旧テストを実施しつつ、復旧手順をマニュアルとして文書化しましょう。マニュアルには、データを復元する手順をステップごとに記載します。復旧時の責任範囲を明確にし、各担当者が何をすべきかを事前に決めておきましょう。

データの冗長化対策

コピーした複数のデータを異なるリージョンに保管することで、冗長性を確保できます。1つのデータセンターで障害が発生した場合でも、他のデータセンターでデータを復元することが可能です。

5. まとめ

BCP 対策でクラウドを活用すれば、事業継続性を確保し、自然災害や予測不可能なリスクへの対応力を高められます。クラウドバックアップを利用すれば、バックアップ忘れやミスを防止でき、障害検知から復旧作業までを自動化できます。

Microsoft Azure では、 Azure の各サービスのデータだけでなく、オンプレミス( VMware のファイル等)のデータバックアップも可能な Azure Backup サービスを提供しています。 Microsoft が提供する仮想ネットワークを利用し、保存するデータ・転送中のデータを強力に保護することが可能です。

詳細は下記のページをご覧ください。

Azure の導入を相談したい

資料ダウンロード

課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら

-

-

Azure導入支援・構築・運用サービス総合カタログ

Microsoft Azure サービスの導入検討・PoC、設計、構築、運用までを一貫してご支援いたします。

Azure導入・運用時のよくあるお悩み、お悩みを解決するためのアールワークスのご支援内容・方法、ご支援例などをご確認いただけます。

-

Microsoft Azureを利用したシステムの設計・構築を代行します。お客様のご要件を実現する構成をご提案・実装いたします。

Tag: BCP対策

よく読まれる記事

- 1 Microsoft Entra IDとは? オンプレAD、Azure ADとの違いや機能、エディション、移行方法をわかりやすく解説2024.04.05

- 2 Microsoft Purviewとは?概要や主な機能、導入するメリットを解説2023.09.11

- 3 Azure Bastionとは?踏み台による仮想マシンへのセキュアな接続方法について解説2022.05.12

- 4 FIDO2とは?パスワードレス認証の概要と特徴、具体的な認証手順を解説2022.09.16

- 5 Microsoft 365とは?Office 365との違いやメリットを解説2025.02.24

Category

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400