目次

IT-BCP導入のハードルは高い?低コストとセキュリティ対策を両立するための方法を解説

BCP (事業継続計画)は、今や企業の成長と存続に欠かせない存在となっています。特に IT システムは、多くの企業においてビジネスの中核を担う存在であり、災害や障害時でも業務を止めないためには IT-BCP ( IT システム向け BCP )の導入が必須とも言われています。

しかし、リソースやコストの制約がある中で、効率的に IT-BCP を構築するにはどうすればよいのでしょうか?本記事では、 BCP と IT-BCP の基本的な違いから、その構成要素や導入のメリット、具体的な実践方法を解説します。

さらに、多くの企業が抱えている課題と解決策、効果的な検討ポイントまで紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1. ITシステムにおけるBCP対策の重要性

今や IT システムはビジネスの中核を担う重要な存在であることは周知のとおりですが、 IT システムにおける BCP とはどのようなものでしょうか。まず、 BCP とは何か、そして BCP と IT システムの関係性について解説します。

BCP(事業継続計画)とは

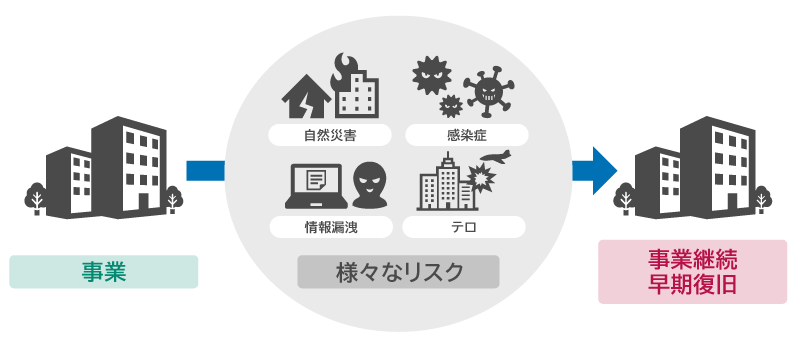

BCP (Business Continuity Plan: 事業継続計画)とは、自然災害や大規模障害、サイバー攻撃などの予測不能な脅威に直面した際、事業の重要な活動を中断させず、または中断しても最短で再開するための計画です。

具体的には、従業員の安全確保、重要業務の優先順位付け、情報資産の保護などについて計画を策定します。 BCP を導入することで、被害を最小限に抑え、取引先や顧客の信頼を損なわずに危機を乗り越えることが可能となります。

たとえば、受発注システムが利用不能になった場合、代替となる手動運用方法を設けるといった対応が必要になります。 BCP は、単なるリスク管理ではなく、事業継続を目的としてあらゆるリスクや状況に対応できるように全社で連携して動けるよう計画を立てることが重要です。

BCPとITシステムの関係性

現代の企業活動では、 IT システムが事業運営の基盤として不可欠な役割を果たしています。販売管理、財務管理、顧客情報管理などの重要な業務は、 IT システムによって支えられています。しかし、これらのシステムが停止した場合、企業全体に下記のような深刻な影響が及びます。

業務停止による機会損失

IT システムの障害が発生すると、業務が即座に停止し、企業活動全体に深刻な影響を及ぼします。たとえば、販売管理システムが停止すれば商品の出荷が遅れ、顧客からの注文対応が滞ります。売上の減少や機会損失が発生するだけでなく、取引先や顧客からの信頼を失う可能性があります。

データ損失

IT システムが停止することで、重要なデータが破損・損失するリスクも高まります。顧客情報や財務データが失われた場合、事業の再開が難しくなるだけでなく、コンプライアンスの問題につながる可能性もあります。また、データが復元不能である場合、顧客対応や内部業務における混乱が長期化し、企業の信頼性やブランドイメージにも悪影響を及ぼします。

取引先・顧客への影響

IT システムの停止は、企業内に留まらず、取引先や顧客にも影響を及ぼします。たとえば、受発注システムの停止が原因でサプライチェーンが途絶すると、納期遅延が発生し、取引先との契約違反に発展する可能性があります。また、顧客対応が滞ることで、顧客の不満や信頼低下を招き、長期的には顧客離れを引き起こすリスクもあります。

2. BCPとIT-BCPの関係性

BCP には事業の再開に必要なあらゆる要素・プロセスが含まれますが、 IT システムの BCP とはどのようなものでしょうか。ここでは IT-BCP の概要と BCP における IT-BCP の位置づけとメリットを解説します。

IT-BCP とは

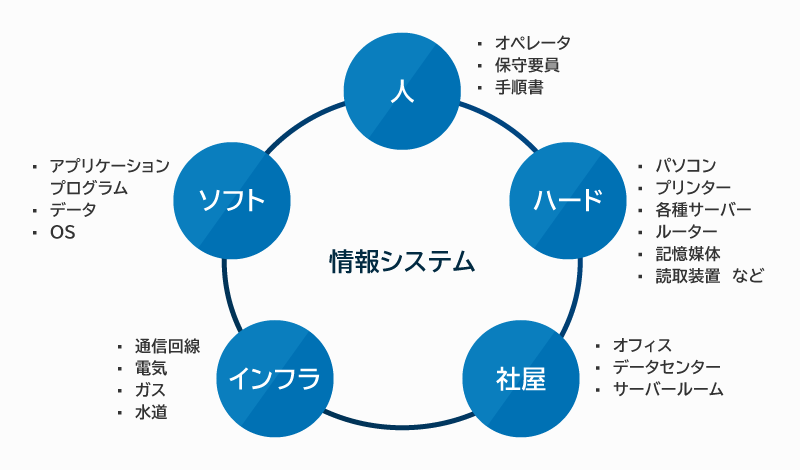

IT-BCP ( IT Business Continuity Plan )は、 BCP の一環として、企業の IT システムに特化して策定される計画を指します。現代の企業にとって IT システムは、販売管理、在庫管理、財務管理など、日々の業務を支える重要な基盤となっています。そのため、 IT システムが停止することは、企業全体の業務に深刻な影響を与えることになります。

IT-BCP は、 IT システムに特化したリスク分析、対策計画、復旧プロセスなどが定義されており、障害や災害が発生した際にIT資産を迅速かつ効果的に復旧することを目的としています。

一般的な BCP が、企業全体の事業継続を視野に入れて策定されるのに対し、 IT-BCP は IT システムやその運用に特化したアプローチをとることが大きな特徴です。

BCPにおけるIT-BCPの位置付け

IT-BCP は、 BCP のプロセスの中に位置付けられるものです。内閣府が策定した「事業継続ガイドライン」(※)および、内閣官房内閣サーバーセキュリティセンター( NISC )が策定した「政府機関等における情報システム運用継続計画ガイドライン」(※)では、事業継続の枠組みの中で IT の重要性が明確に位置付けられています。

それぞれのガイドラインでは、以下のように IT システムに関する要点が示されています。

1. 重要業務の特定と優先順位付け

IT システムが事業の中で果たしている役割を評価し、どの業務が最も重要で、復旧優先度が高いかを決定する。

2. システム停止時の影響分析

システムが停止した際の業務への影響度を分析し、リスク軽減・回避策を講じる。

3. データ保護と災害復旧計画

データの保護やシステム復旧手順を具体化し、迅速な再開を可能にする体制を構築する。

このように、 IT-BCP は IT 資産を守ることで全体の BCP を支える重要な要素とされています。

IT-BCP導入のメリット

IT-BCP を導入する具体的なメリットは下記の通りです。

ビジネスリスクの軽減

障害や災害が発生しても、 IT システムを迅速に復旧することで業務の中断を最小限に抑えられます。機会損失や顧客離れのリスクを大幅に軽減可能です。また、 IT-BCP が適切に実行されることで、コンプライアンス違反の可能性も減少します。

顧客満足度の維持

IT システムの停止が長引くと、顧客への対応が滞り、顧客満足度が低下します。しかし、 IT-BCP を構築すれば迅速な対応が可能となり、ユーザー体験を損なうことなくサービスを提供し続けることが可能です。 IT-BCP をしっかり確立しておくことで、顧客満足度を維持できます。

競争優位性の確保

同業他社が災害時に混乱している中でも、業務を継続できる企業は競争力を維持できます。迅速な復旧と安定した事業再開は、他社との差別化要因となり、競争優位性を確保する重要なポイントです。

3. IT-BCPの構成要素

IT-BCP を策定する際は、データ保護やシステムの冗長性、災害復旧計画、サイバーセキュリティ対策など、 IT 特有の課題に対応するための重要な要素を盛り込む必要があります。

データ保護とバックアップ

データは企業にとって重要な資産であり、システム障害や災害時にデータが失われると、業務再開が困難になるだけでなく、コンプライアンスリスクや顧客信頼の低下を招きます。そのため、 IT-BCP ではデータ保護の優先順位は高いといえます。

データ保護の基本はバックアップです。バックアップはオンサイト(同一施設内)と、別拠点やクラウドで二重化することが望ましいでしょう。大規模災害などで物理的なデータセンターが破壊されても、別拠点のデータを活用して迅速に復旧することが可能となります。

システムの冗長化

システムの冗長化は、単一障害点( Single Point of Failure )を排除し、障害が発生しても業務を継続できる仕組みを指します。代表的な方法として、機器やデータセンターの冗長化があります。サーバーやネットワーク機器の二重化、さらには地理的に離れた複数のデータセンターを利用することで、大規模災害が発生しても重要な業務を維持することが可能です。

また、冗長化された機器やセンターを有効に動作させるには、フェイルオーバーやロードバランシングの技術を活用することが重要です。ダウンタイムを最小限に抑えられ、システムの迅速な切り替え・再稼働が可能となります。災害復旧計画(DRP)

災害復旧計画( Disaster Recovery Plan : DRP )は、 BCP の一部で、システムやネットワークの障害、災害発生時に迅速に業務を再開するため、必要なリソースやプロセス・手順を定めた、 IT システムの継続に特化した復旧計画です。

システム切り替えやネットワーク再構築の方法、データ復旧手順、さらに緊急時の連絡体制や役割分担、運用体制なども計画に含めます。また、計画の実効性を確保するため、定期的な訓練や見直しを行うことが重要です。

サイバーセキュリティ対策

サイバー攻撃への備えは、 IT-BCP の重要な要素です。たとえば、ランサムウェアへの対策としては、ウイルス対策ソフトの導入、ゼロトラストアーキテクチャの導入などが効果的です。

さらに、従業員へのセキュリティ教育を徹底し、フィッシング詐欺や内部不正を防止することも重要です。また、 CSIRT (組織内で発生するセキュリティインシデントに対応する専門チーム)を設置することで、攻撃発生時の迅速な対応が可能になります。これらを組み合わせることで、企業の IT 資産を守る体制を強化できます。

4. IT-BCP導入の課題と解決策

IT-BCP 導入には多くのリソースが必要です。ここでは、 IT-BCP 導入時のよくある課題とその対策について解説します。

IT-BCP 導入におけるよくある課題

IT-BCP の導入に際して、多くの企業、特に中小企業やスタートアップが直面する課題の一つが、リソース不足やコストの制約です。大企業と異なり、中小企業はIT資産や人材、予算に限りがあるため、 IT-BCP を一度に導入するのは難しい場合があります。

また、 IT システムの専門知識を持つ担当者が不足していることが多く、計画の策定や実行が滞る要因にもなります。さらに、 IT-BCP が必要だと理解していても、目に見える即時的な利益をもたらさないため、優先順位が低くなりがちです。

IT-BCP導入における課題に対する解決策

こうした課題に対処するために有効なのが「スモールスタート」です。スモールスタートとは、まず事業継続において最もクリティカルな部分に焦点を当て、小規模から段階的に IT-BCP を導入する方法です。

たとえば、顧客情報を保管するデータベースや販売管理システムなど、事業継続に不可欠なシステムを優先して保護・冗長化します。さらに、クラウドサービスや SaaS を活用することで、自社内にITインフラを持たずとも必要な機能を低コストで実現可能です。初期費用を抑えつつ、リソース不足の課題にも対応できます。

5. ITシステムを守るためのIT-BCPの検討ポイント

ここまで BCP と IT-BCP について解説してきましたが、実際の IT-BCP の導入にあたってどのような点に気を付けるべきでしょうか。最後に、 IT-BCP 導入に際して押さえておくべきポイントを解説します。

政府発行のガイドラインを参考にする

IT-BCP を策定する際は、政府発行の「事業継続ガイドライン」や「 IT サービス継続ガイドライン」など(※)を参考にすることが重要です。これらのガイドラインは、自然災害やサイバー攻撃などのリスクに対応するための具体的な方針・考え方および実施手順を提供しています。

特に、企業が抱えるリソース不足や専門知識の限界を補うヒントが多く含まれており、計画策定の出発点として役立ちます。これらの指針を基に、自社の業務やIT環境に適した計画を具体化することが望ましいといえます。

経営層を巻き込んだ全社課題として検討する

IT-BCP の効果を最大化するためには、経営層を巻き込み、全社的な課題として検討することが重要です。経営層が関与することで、計画に必要なリソースや予算の確保がスムーズに進むほか、全社一丸となった取り組みが可能となります。

また、 IT システムのリスクは経営課題として捉えるべきものであり、単なる IT 部門の責任ではないことを全従業員に理解させることも重要です。

クラウドの活用

クラウド技術の活用は、 IT-BCP を実現する上で非常に効果的な手段です。クラウドを活用することで、オンプレミス環境に比べて高い柔軟性と低コスト化を実現できます。特に、マルチリージョン構成により、地理的に分散したデータセンターを利用することで簡単に災害時の耐障害性を確保することができます。

セキュリティ技術の導入

サイバー攻撃や内部不正からシステムを守るためには、最新のセキュリティ技術の導入が不可欠です。ゼロトラストアーキテクチャは、その一例として効果的な技術です。ゼロトラストでは、すべてのアクセスを検証し、信頼を前提としないことで、システム全体の安全性を確保します。

さらに、従業員へのセキュリティ教育や CSIRT の設置を通じて、リスク発生時の迅速な対応体制を整えることも重要です。これらの対策を組み合わせることで、 IT システム全体の耐障害性を向上させ、事業継続を実現することができます。

6. まとめ

IT-BCP を導入する際、リソースやコストなど自社の制約にばかり目を向けがちですが、いかなる障害や災害時でも取引先や顧客への影響を最小限に抑えるためにはどうすべきか、という顧客視点を持つことが重要です。業務を迅速に再開し、信頼を維持するためには、 IT システムが果たす役割を十分に理解し、企業全体で継続的な取り組みを進める必要があります。

Azure の導入を相談したい

資料ダウンロード

課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら

-

-

Azure導入支援・構築・運用サービス総合カタログ

Microsoft Azure サービスの導入検討・PoC、設計、構築、運用までを一貫してご支援いたします。

Azure導入・運用時のよくあるお悩み、お悩みを解決するためのアールワークスのご支援内容・方法、ご支援例などをご確認いただけます。

-

Microsoft Azureを利用したシステムの設計・構築を代行します。お客様のご要件を実現する構成をご提案・実装いたします。

Tag: BCP対策

よく読まれる記事

- 1 Microsoft Entra IDとは? オンプレAD、Azure ADとの違いや機能、エディション、移行方法をわかりやすく解説2024.04.05

- 2 Microsoft Purviewとは?概要や主な機能、導入するメリットを解説2023.09.11

- 3 Azure Bastionとは?踏み台による仮想マシンへのセキュアな接続方法について解説2022.05.12

- 4 FIDO2とは?パスワードレス認証の概要と特徴、具体的な認証手順を解説2022.09.16

- 5 Microsoft 365とは?Office 365との違いやメリットを解説2025.02.24

Category

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400