目次

想定されるリスクもわかりやすく解説

2023年、 IT 業界に大きなインパクトを与えたのが、 Broadcom による VMware の買収です。この買収により、 VMware 製品のライセンス体系・提供モデル・サポート体制が大きく変更されたため、多くの企業が対応を迫られています。

本記事では、 VMware 買収の概要や具体的な変更点、自社への影響について解説します。企業で実施するべき対応策や、対応策を決めるためのプロセスも紹介します。

1. 今注目されている「VMware買収」とは?

VMware 買収とは、 2023 年 11 月に Broadcom が VMware を約 610 億ドル(約 8 兆円)で買収した取引のことを指します。この買収により、 2024 年 2 月 4 日に VMware の永続ライセンスの販売とサポートが終了し、サブスクリプションライセンスのみが提供されるようになりました。

注目されている理由

VMware は多くの企業で仮想化インフラの中核を担っており、サーバー仮想化やデスクトップ仮想化、ネットワーク仮想化などの分野で広く活用されています。今回の買収によるライセンス制度や製品体系の変更は、世界中の企業のIT基盤に広範な影響が及んでいます。

また、ライセンス制度が変更になり、既存のサポート契約の更新が難しくなるため、現在の契約内容や障害対応などを見直さなければなりません。早急な対応が求められている点も注目されている理由の一つです。

2. 価格・ライセンス体系の具体的な変更点

続いて、 VMware 買収に伴う具体的な変更点を見ていきましょう。

永続ライセンスの廃止とサブスクリプション制への移行

従来、 VMware 製品は一度購入すれば永久に使用できる永続ライセンスが主流でした。Broadcom はこのモデルを廃止し、サブスクリプション制へ移行しました。新たなライセンスは CPU コア単位での課金となるため、仮想化規模が大きい企業ではこれまで以上にコスト負担が増す可能性が懸念されています。

バンドル提供への変更

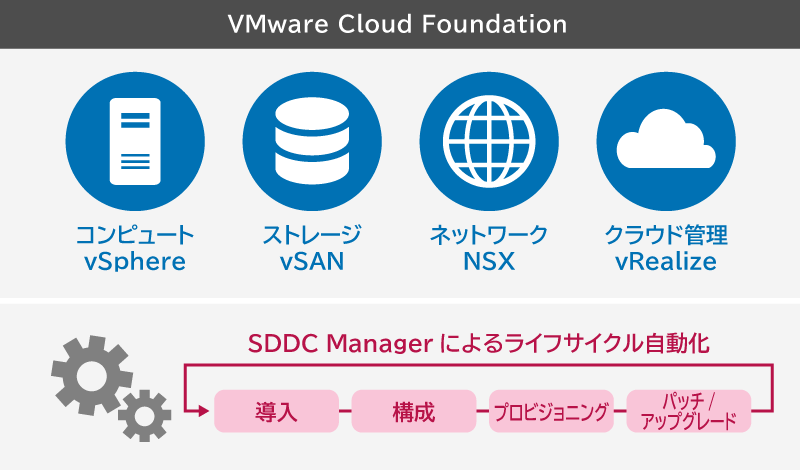

従来の VMware 製品は、製品ごとに細かく機能を選択できましたが、 Broadcom はこれを簡素化し、下記の 4 つのエディションとして提供しています。

- VMware Cloud Foundation

- vSphere Foundation

- vSphere Standard

- vSphere Essentials Plus

この変更により選択肢は簡素化されましたが、従来のように必要な機能だけを選んで導入することは難しくなっています。

Workstation Pro/Fusion Proの無償化

今回の買収に伴い、 PC 向けの仮想化ソフトである「 VMware Workstation Pro 」や「 Fusion Pro 」が無償化されました。これにより、学生や開発者などが仮想環境の構築・検証を気軽に行えるようになります。一方で、無償版では公式サポートが提供されないため、企業が業務で利用する場合は大きな不安材料となるでしょう。

無償化された VMware Workstation Pro のメリット・デメリットについて下記の記事で詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

サポート体系・契約条件の変更

既存の契約期間中であれば、従来の「ベーシックサポート」「プロダクションサポート」は引き続き利用することが可能です。しかし、契約が満了すると、技術支援やパッチ・修正の提供は受けられなくなります。契約を更新する際は、サブスクリプション契約に基づく新たなサポート体系へ移行しなければなりません。

新しいサポート契約では、契約条件がより厳格になっており、最低契約金額の設定や対応時間の制限、サポート対象エディションの制限などが導入されています。

3. VMware買収が自社にもたらす影響と想定されるリスク

続いて、 VMware 買収による自社への影響と想定されるリスクについて解説します。ライセンス改定によるコスト増加の可能性

従来の永久ライセンスと比較すると、サブスクリプション制は毎年ライセンス料金が発生するため、長期的には支出が増える可能性があります。また、新たに導入されたコア単位のライセンス体系により、大規模なシステムを運用している企業ではライセンス費用が大幅に上昇する可能性があるでしょう。

さらに、今回のライセンス改定でプランが 4 つに集約されたことで、これまで不要であった機能が含まれる場合があり、これがコスト増加に繋がる懸念があります。 VMware のライセンス改定によるコスト影響について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

ライセンス契約の見直しによる再構築の必要性

VMware の買収に伴い、ライセンス契約の見直しや再調整が求められる状況となっています。これにより、仮想基盤の再構築や社内の IT 管理体制の見直しが必要になる可能性が高くなるでしょう。

サポート切れによる障害復旧やセキュリティリスク

下記のケースに該当する場合、技術支援やパッチ・修正の提供などを受けられなくなります。

- 無償化された Workstation Pro や Fusion Pro を継続利用する場合

- vSphere などの商用製品に対する既存のサポート契約期間が満了を迎えた場合

また、契約を更新した際も、サポート対象が限られた範囲に制限される場合があります。これにより、障害発生時に迅速な復旧が困難になったり、未修正の脆弱性を突かれた不正アクセスや情報漏洩のリスクが高まることが懸念されています。

4. 今後の対応策と決定までのプロセス

VMware 製品のライセンス変更の影響を受ける企業は、早急に今後の対応方針を検討する必要があります。ここでは、3 つの選択肢と対応策を決めるまでのプロセスを紹介します。

対応策①VMware製品を継続利用する

現在 VMware 製品を利用しており、既存の仮想環境に高度な構成や専用の運用要件がある場合、サブスクリプションモデルに移行しつつ、引き続き VMware 製品を利用する選択肢が現実的です。

サブスクリプションモデルに移行する際は、現在の利用状況と新ライセンス体系を比較し、機能・費用・契約期間などを踏まえたうえで意思決定することが重要です。

対応策②他の仮想化製品に乗り換える

他の仮想化製品に乗り換えるのも選択肢の一つです。たとえば、 Microsoft Hyper-V や KVM ( Kernel-based Virtual Machine )、 Proxmox Virtual Environment などが代表的な代替製品となります。 VMware の代替サービスについては、下記の記事を参考にしてください。

対応策③クラウド環境へ移行する

今後の IT 戦略において、柔軟性やスケーラビリティの高さを重視したい企業、 DX 推進(業務改革や競争力強化など)を目指している企業の場合、クラウドベースの仮想環境へ移行するのがおすすめです。

たとえば、 Azure VMware Solution ( AVS )を利用すれば、既存の VMware 環境をそのままクラウド上に移行できます。 AVS の詳細については下記の記事を参考にしてください。

対応策を決めるまでのプロセス

仮想化基盤の方針を決定する際は、下記のステップに沿って進めるのがおすすめです。

自社で現在利用している VMware 製品のライセンス内容や構成、運用要件を整理します。

ライセンスモデルの変更により、コストがどの程度増加するか、既存機能が制限されるかなどを定量的に評価しましょう。

次に、 VMware 製品の継続利用や他社製品への乗り換え、クラウド環境への移行といった複数の対応策を比較検討します。

新たな仮想化製品やクラウド環境を検討する場合、小規模な範囲で検証し、実際の使用感や移行作業の課題を事前に把握しましょう。

続いて、段階的な移行スケジュールと予算、社内の周知・教育計画を整備し、円滑な移行を目指します。

5. まとめ

Broadcom による VMware の買収により、VMware 製品のライセンス体系や提供形態が大きく変更されました。これにより、多くの企業が対応を迫られています。影響を受ける企業は、現状把握と再評価を行い、自社に適切な対応策を検討する必要があります。

主な対応策として、 VMware 製品の継続利用や他社の仮想化製品への移行、クラウド環境への移行があります。その中でクラウド環境への移行は柔軟性・拡張性に優れているだけでなく、DX推進の基盤としても有効です。クラウド環境への移行を検討している企業は、お気軽にご相談ください。

Tag: VMware

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400