運用設計とは?

障害復旧や日常の運用業務をスムーズに進めるための、ルールやプロセスを予め定義することです。

運用設計の目的

- 障害発生時に迅速に復旧させるため、予め手順を策定する。

- 障害の予防、再発防止のための分析・対策を行う枠組みを用意する。

- タスク・ノウハウが属人的しないようにする。

- システム運用を効率化する仕組み・体制を用意する。

運用設計のフレームワークと取り組み事例

運用設計がなぜ重要なのか、運用設計するために何を把握する必要があるのか、項目を定義する際の考え方と取り組み事例を以下の解説記事で詳しく説明しました。あわせてご確認ください。

- 第1回:運用設計を行うべき理由と運用設計のアプローチ

- 第2回:運用設計の考え方―何を管理するのか?運用管理対象の洗い出し方

- 第3回:運用設計の考え方―運用管理対象をどういう視点で管理するのか?運用要件から落とし込むときのポイント

- 第4回:システム運用方針のまとめ方と、運用体制構築に必要なこと

- 第5回:運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(1)―サービスレベル管理

- 第6回:運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(2)―可用性管理

- 第7回:運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(3)―ITサービス継続性管理

- 第8回:運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(4)―キャパシティ管理

- 第9回:運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(5)―情報セキュリティ管理

- 第10回:構成管理とはー目的と取り組み事例

- 第11回:可用性を高めるための監視仕様

- 第12回:可用性を高めるための障害対応手順

運用設計書の目次

-

1.対象システムの用途

システムが提供するサービスの内容、システムの利用者、アクセス集中する特定日がある、などシステ ムの用途、利用者、使われ方の特性等の情報を記載します。

-

2.運用管理対象

サーバーや、ネットワーク機器、ソフトウェアなど、運用管理する対象を記載します。

-

3.運用体制

社内の運用体制、システム開発やシステム運用で外部委託している場合は、委託先・委託範囲について も記載します。

-

4.構成情報

管理対象システムの論理/物理ネットワーク図、グループポリシー、設定情報、ライセンス情報、データセンター情報などをまとめます。

-

5.監視仕様、障害対応手順

-

5-1. 監視項目・情報収集項目

監視内容、監視の手法、障害判定基準、障害であると判定した場合の通知手法などを記載します。

-

5-2. 障害対応レベル、フロー

障害時の連絡先・連絡方法、復旧対応終了条件、復旧連絡先・連絡方法、インシデントの管理方法を定義します。

また、障害の重要度(サービス停止を伴う緊急事態や、一部サーバ障害だがサービスには影響が出ていないなど)によって、連絡先や対応フローを変えたい場合は、レベル付けとそれぞれに応じたフローを作成します。 -

5-3. 障害対応手順

障害検知時の復旧対応手順を記載します。また、再発防止に向けて確認しておくべき情報がある場合にはその内容も記載します。

-

5-4. 対応時間

監視・障害対応を行う時間を記載します。また、定期メンテナンス時など監視静観する時間がある場合は、その定義も記載します。

-

5-5. 監視対象システムへのログイン方法

監視対象システムへのログイン方法をまとめます。

-

5-6. 制限事項

監視・障害対応を行うにあたっての制限事項があれば記載します。

-

5-7. 監視の仕組み

利用している監視ツールや仕組みをまとめます。

また、外部サービス・ツール(パブリッククラウドの監視サービスなど)と連携している場合は、連携方法を記載します。

-

-

6.定常作業の定義

バックアップや定期メンテナンス、定期リリース、ジョブ管理、ログ管理、マスタ更新など、予めスケジュールが決まっている作業について、スケジュール(日次、週次、月次、年次)、作業手順を定義します。

-

7.随意作業の定義

例えば、システムの拡張やリプレース作業、サービス変更に伴うサーバーやネットワークの設定変更作業、連携している外部システムの変更が発生した場合の自社システム側の調整など、随時発生する作業があれば手順を定義します。

-

8.セキュリティ

管理対象のサーバーやネットワーク機器、ソフトウエアの脆弱性情報の収集方法や、セキュリティパッチが公開された際の適用判断基準、適用頻度・方法を定義します。

WAFやアンチウィルスソフトなど、導入済みのセキュリティ製品・サービスの種類、設定や運用方針についてもまとめます。 -

9.稼働状況レポート・情報共有方法

システムリソース情報の推移グラフや、障害発生状況(種類や頻度)および障害対応内容一覧など、システム稼働状況を共有・評価・改善するための情報のまとめ方を定義します。また、システム及び普段の運用をどのように改善していくかの方針を定義します。

-

10.その他

データセンターへの入館手続きなど、システム運用に必要な手続きをまとめます。

運用設計するタイミング

開発フェーズから、システム運用に必要な機能を予め設計に組み込むことが理想です。また、実際の運用時に出てくる改善点を反映するために、定期的に運用ルールを見直していくことが、効率がよく高品質なシステム運用につながります。

資料ダウンロード

課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら

-

-

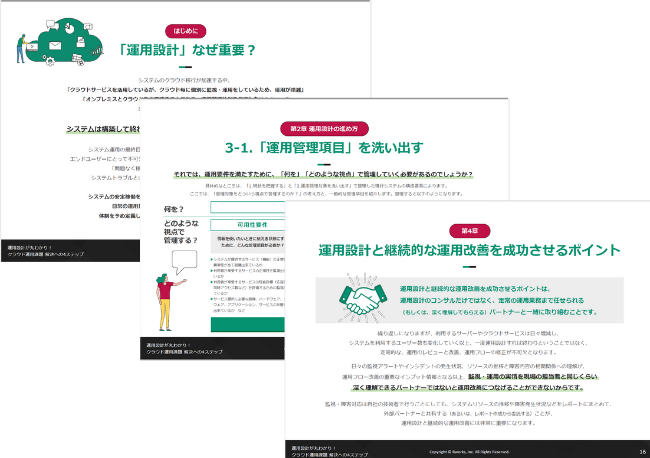

運用設計が丸わかり!クラウド運用課題解決への4ステップ(運用設計ガイド)

クラウド運用課題を解決する「運用設計の考え方」「運用設計のフレームワーク」のポイントを解説します。

-

アールワークスのシステム運用サービス

Tag: 運用設計

関連記事

-

第1回:運用設計を行うべき理由と運用設計のアプローチ2021.02.08

-

第2回:運用設計の考え方―何を管理するのか?運用管理対象の洗い出し方2021.02.08

-

第3回:運用設計の考え方―運用管理対象をどういう視点で管理するのか?運用要件から落とし込むときのポイント2021.02.08

-

第4回:システム運用方針のまとめ方と、運用体制構築に必要なこと2021.02.09

-

第5回:サービスレベル管理とは?―運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(1)2021.02.09

-

第6回:可用性管理とは?―運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(2)2021.02.09

-

第7回:ITサービス継続性管理とは?―運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(3)2021.02.09

-

第8回:キャパシティ管理とは?―運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(4)2021.02.09

-

第9回:情報セキュリティ管理とは?―運用体制構築に向けての考え方と取り組み事例(5)2021.02.09

-

第10回:構成管理とは―目的と取り組み事例2021.02.09

-

第11回:可用性を高めるための監視仕様2021.02.09

-

第12回:可用性を高めるための障害対応手順2021.02.09

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400