目次

マルチクラウド戦略で活用できる Azure サービスも紹介

マルチクラウドにはメリットがある一方で、デメリットもあります。そのため、マルチクラウドを導入する際は十分な戦略を立てた上で、導入による恩恵を最大限受けられるようにすることが重要です。

本記事では、マルチクラウドの概要からメリットとデメリットまで解説し、マルチクラウド戦略を立案する際のポイントを解説します。導入時の戦略策定に参考となる情報を提供します。

1. マルチクラウドとは

マルチクラウドとは、 Microsoft Azure 、 Amazon Web Services 、 Google Cloud など、主要なクラウドプロバイダーの複数のパブリッククラウドサービスを併用して活用することです。

パブリッククラウドを複数活用することで、各クラウドサービスが持つ長所を活かすことができます。例えば、あるクラウドサービスはセキュリティに強く、あるクラウドサービスはリアルタイム性に強く、あるクラウドサービスはデータ分析に強い場合、これらの長所を組み合わせることで、クラウドサービスのメリットを活かすことができます。

ハイブリッドクラウドとの違い

| マルチクラウド | ハイブリッドクラウド | |

|---|---|---|

| 概要 | 複数のパブリッククラウドサービス(AWS、Azure、GCPなど)を併用する | パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスを組み合わせる |

| 主な目的 |

|

セキュリティとアクセス性のバランスを維持する |

| セキュリティ | 各プロバイダーに依存する | セキュリティの高い環境(オンプレミスやプライベートクラウド)で重要データを管理できる |

ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスを組み合わせる手法です。パブリッククラウドではアクセス性の良さを求め、プライベートクラウドやオンプレミスではセキュリティ性の高さを求めるような使い方をします。

たとえば、基幹システムはオンプレミスで運用し、 Web サービスは AWS で展開するといった構成にします。これにより、セキュリティを確保しつつ、柔軟なサービス展開が可能です。

このため、クラウドサービスを複数活用するマルチクラウドと、ハイブリッドクラウドは異なるクラウドの手法です。ハイブリッドクラウドは、セキュリティやコンプライアンスを最優先したい企業、一貫した運用を維持しつつ、リソース拡張を実現したい企業などに適しています。

マルチクラウドが求められている背景

マルチクラウドが求められている主な背景は、単一のクラウドベンダーへの過度な依存を避けることです。単一のクラウドベンダーへ依存すると、サービス仕様変更への対応が困難になったり、価格改定への交渉力が低下したりなど、さまざまな課題につながります。このような状況を「ベンダーロックイン」と呼びます。

また、利用するクラウドサービスで大規模な障害が発生すると、事業継続が難しくなるリスクもあることから複数のクラウドを利用する重要性が高まっているのです。

2. マルチクラウドのメリット

マルチクラウドを導入することで、業務に様々なメリットが生まれます。ここでは、 3 つのメリットを紹介しますので、マルチクラウドを業務で活かすイメージをつかんでください。

可用性の向上

複数のクラウドサービスを併用することで、 1 つのクラウドサービスが障害でダウンした場合も、他のクラウドサービスで運用を保つ体制が整います。また、 1 つのクラウドサービスの負荷が高くなった場合は、他のクラウドサービスに負荷を分散させることで、安定した運用が可能です。

さらに、各クラウドサービスに対してリアルタイム性のある監視を行うことで、有事に迅速な対応を行うことが可能となります。このような戦略によるマルチクラウドの運用により可用性を向上させることができます。

柔軟性の向上

各クラウドサービスのデータセンターの位置は異なるため、拠点ごとに最適なデータセンターを活用すれば柔軟にデータの速度を最適化できます。また、各クラウドサービスのリソースを並行して活用することで、急に大幅なリソースの増加が必要になった場合も柔軟に対応できます。

パフォーマンスの向上

マルチクラウドでは、各クラウドサービスにトランザクション処理を分散させ、全体のパフォーマンスを向上させることができます。また、複数のクラウドサービスの最新機能かつ最適化された技術を取り入れることで、持続的なパフォーマンスの向上につながります。

3. マルチクラウドのデメリット

マルチクラウドはメリットもある一方で、デメリットも生じます。ここでは、 3 つのデメリットを紹介しますので、事前に対策を講じるようにしてください。

運用の複雑化

各クラウドサービスは、インターフェースが異なり、それぞれの操作方法や設定方法も異なります。また、異なるクラウドサービスではネットワークの環境も異なるため、それぞれのネットワークの設定を行った上で、クラウドサービス間のネットワーク設定が衝突しないようにする必要があります。

また、マルチクラウドでは、各クラウドプロバイダーでデータの保管場所、形式、セキュリティ対策が異なるため、一貫したデータガバナンスを維持するのが難しいというデメリットがあります。

コストの増加

マルチクラウドを活用すると、複数のクラウドプロバイダーにサービスの使用料金を支払う必要があります。加えて、異なるクラウドサービス同士でデータを移動させる場合、転送量も発生する可能性があります。

このように、マルチクラウドではコストが増加する可能性があるため、注意が必要です。運用には適切なコスト計画が求められます。一方で、コスト効率が良いサービスを選定することで、コストを最適化することも可能です。

セキュリティリスクの増加

マルチクラウドでは、クラウドベンダーごとにセキュリティ基準や管理方法が異なるため、セキュリティポリシーの統一が難しくなります。

また、一部のクラウドサービスでセキュリティ対策が不十分な場合、そこがサイバー攻撃の入り口となり、他の環境へも影響しかねません。マルチクラウドを安全に運用するためには、各クラウドサービスのセキュリティ機能を詳細に評価し、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。

4. マルチクラウド戦略を立案する際のポイント

マルチクラウドを導入する際は、しっかりと戦略を定めて活用することがおすすめです。

ビジネス目標の設定

マルチクラウドを活用することで高いセキュリティ性やリアルタイム性の強化、データ分析の精度向上など、さまざまなメリットを享受できます。これらの利点をバランスよく強化するのか、それともたとえばリアルタイム性など特定の分野を優先的に強化するのかによって、実現すべき内容は異なります。

このため、マルチクラウドにより達成したいビジネス目標を明確な戦略として定め、それに沿うような形でマルチクラウドを活用するスタイルを決定すると効果的です。

コスト管理とリスク管理

クラウドサービスは従量課金制が一般的であり、予期した以上のコストが発生しないようコスト管理を徹底して行う必要があります。また、各クラウドサービスの状態を定期的に監視することで、クラウドプロバイダー任せの管理ではなく、自分たちでもパフォーマンスやセキュリティなどのリスク管理を行うようにすると良いでしょう。

運用体制の構築

各クラウドサービスの運用を社内の異なるチームで行う場合、マルチクラウドの円滑な運用のためには、チーム同士の連携が必須です。また、これらのチームをまとめる管理者的なポジションに立つ人材も求められます。

このように、社内のマルチクラウドを運用する体制が構築されていることは、マルチクラウド戦略を成功に導くポイントとなります。さらに、運用体制を構築する中で、クラウドプロバイダーが用意しているセキュリティ機能を持つツールを活用することも検討することをおすすめします。

継続的な改善

マルチクラウド環境では、オンプレミスやハイブリッドクラウドのように自社でハードウェア設備を整備する必要がありません。そのため、運用状況に応じて利用するクラウドサービスの変更やプランの見直しを柔軟に行えるのが特徴です。運用で得られた知見に基づいて戦略を随時見直すことで、最適なマルチクラウド環境を構築できます。

5. マルチクラウドの導入がおすすめな企業

マルチクラウドの導入がおすすめな企業は、主に下記の4つです。

- グローバルに事業を展開している企業

- DX 推進を目指している企業

- 規制遵守が厳しい企業

- コストパフォーマンスを重視している企業

グローバルに事業を展開している企業

グローバルに事業を展開している企業では、地域ごとに異なるクラウドサービスの強みや特性を活用することが重要です。各国や地域で最も信頼性が高く、パフォーマンスが優れたクラウドサービスを選択することで、サービスの安定性や顧客体験を向上させることができます。

DX推進を目指している企業

マルチクラウドは、 DX 推進を目指している企業にも適しています。クラウドプロバイダーごとに AI やデータ分析、 IoT などの得意分野は異なります。用途に応じて最適なサービスを組み合わせることで、 DX をより推進しやすくなるでしょう。必要なツールやリソースを適切に選択・導入することで、開発環境をスムーズに構築でき、開発スピードの向上にもつながることもメリットです。

規制遵守が厳しい企業

マルチクラウドは、金融機関や医療機関、政府関連企業など、厳しい規制やコンプライアンス要件を満たす必要がある企業にとって重要な選択肢となります。重要なデータやシステムを複数のクラウドに分散配置することで、システム障害やデータ損失のリスクを軽減できます。セキュリティや信頼性を向上させ、顧客や規制当局の信頼を確保することも可能です。

コストパフォーマンスを重視している企業

マルチクラウドは、明確な計画なしに導入するとコストが膨らむ可能性があります。しかし、適切な計画のもとコスト効率の良いクラウドプロバイダーを選択し、必要なリソースのみを利用すれば、無駄なコストを抑えることが可能です。そのため、コストパフォーマンスを重視し、 IT コストの効率化を目指す企業にも適しています。

6. マルチクラウド戦略で活用できる Azure サービス

マルチクラウド戦略で活用できる Azure サービスは、下記の4つです。

- Azure Arc

- Azure Monitor

- Azure DevOps

- Microsoft Defender for Cloud

各サービスの概要や特徴を解説します。

Azure Arc

Azure Arc とは、マルチクラウドやハイブリッドクラウド環境を実現できるサービスのことです。複数のクラウドプロバイダー( Azure や AWS 、 Google Cloud など)の仮想マシンやデータベース、コンテナなどを Azure ポータルから一元管理できるのが特徴です。仮想サーバー・物理サーバーを一元管理できる Azure Arc 対応サーバーや、 Azure Arc 対応データサービスなどの機能を利用できます。

Azure Arc でマルチクラウド環境を実現する方法について下記の記事で解説しています。こちらも参考にしてください。

Azure Monitor

Azure Monitor とは、 統合的なシステム監視を可能にするサービスのことです。 Azure サービスの監視だけでなく、オンプレミスのログも収集できるのが特徴です。収集した情報は、管理ダッシュボードから一目で把握できます。

Azure Monitor の詳細は、下記の記事をご覧ください。

Azure DevOps

Azure DevOps とは、 Azure 上で DevOps を実現するためのプラットフォームのことです。 DevOps とは、システム開発において、開発担当者と運用担当者が連携することで開発スピードと品質の向上を目指す概念のことを指します。 Azure DevOps を活用すれば、 DevOps のプロセス(計画→開発→デリバリー→運用)を Azure 上で実現できます。

Azure DevOps の詳細は、下記の記事をご覧ください。

Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloud とは、クラウドネイティブ アプリケーション保護プラットフォーム( CNAPP )のことです。 DevSecOps (開発セキュリティ運用)と CWPP (クラウドワークロード保護)、 CSPM (クラウドセキュリティ態勢管理)などで構成されています。マルチクラウドに対応しており、サイバー脅威や脆弱性からクラウドベースのアプリケーションを一元的に保護する際に役立ちます。

7. まとめ

マルチクラウドを業務で活用するためには、マルチクラウドの概要や、マルチクラウドのメリットとデメリットのような基本的な内容について理解することが必要です。加えて基本的な内容のみならず、マルチクラウド戦略を通したビジネス目標の設定のような実用的な内容まで理解することで、マルチクラウドを導入する際に必要な情報ついて総合的に知ることができます。

ぜひ業務にマルチクラウドを導入し、複数のクラウドサービスを最大限に活用してください。

基幹システムのクラウド移行について相談する

資料ダウンロード

課題解決に役立つ詳しいサービス資料はこちら

-

-

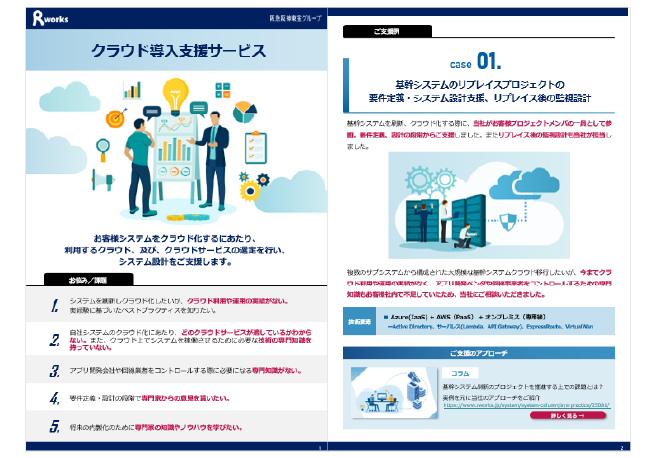

クラウド導入支援サービスカタログ

既存システムをクラウド化する際のお悩み/課題、クラウド化にあたってのアールワークスのご支援例、ご支援内容・方法、料金例、などをご確認いただけます。

-

Tag: マルチクラウド

Contactお問い合わせ

お見積もり・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

03-5946-8400

03-5946-8400